- 홈

- 디지털세

- Issue

Issue

디지털세에 대한 EU 국가의

논의 상황과 쟁점 사항

글 이경근 한국국제조세협회 이사장, 법무법인 율촌 세무사

디지털 경제는 광범위해 디지털화에 따른 과세 문제 역시 세원 잠식을 해결하는 데 그치지 않으며, 국경을 넘은 경제활동으로 창출된 이익이 어떻게 배분되어야 하는지와 깊이 연관되어 있다. 디지털세 도입에 적극적인 곳은 역시 EU다. 디지털세가 논의되기 시작한 배경을 들여다보고 디지털세 도입을 앞둔 나라별 입장은 무엇인지 알아본다.

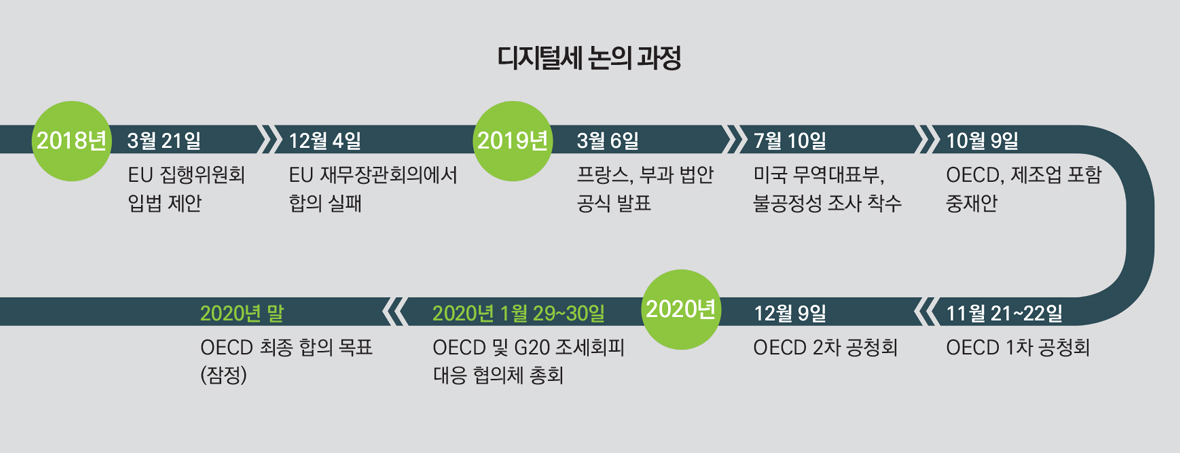

다국적기업의 소득 이전을 통한 세원 잠식(BEPS) 프로젝트 중 첫 번째 실행안인 ‘디지털 경제하의 조세 문제 해결 방안’이 미국의 반대에 부딪쳐 유럽 국가들의 의도대로 진행되지 않자 EU는 이에 대한 논의를 계속해왔다. 특히 2018년 3월 21일 디지털 경제에 대한 EU 차원의 법인세 부과를 위해 근본적 과세 방안과 한시적 과세 방안에 관한 2개의 EU 지침 제안서를 발표했다. 이 제안서에는 디지털 경제 환경하에서 EU가 제시하는 근본적 과세 방안으로서 원천지국에 물리적 고정사업장이 없더라도 특정 요건을 만족하는 경우에는 디지털 사업장(또는 가상 고정사업장)이 존재하는 것으로 보아 원천지국에서 법인세를 과세할 수 있도록 하자는 제안을 포함하고 있다. 다만 OECD에서 논의되고 있고, 국제적 합의에 의한 법인세 과세 방식 결정이 2020년으로 예정되어 있어 아직까지는 EU 차원의 규범으로 채택하기 어려운 상황이다. 이에 따라 EU는 그 전까지는 한시적으로 ‘디지털 서비스세(Digital Services Tax)’를 채택・적용할 것을 주장했다.

이러한 내용을 담은 제안서가 EU 집행위원회(European Commission)에 의해 제출되었으나, 2018년 12월 EU 경제재정이사회(ECOFIN)에서 디지털세 도입을 위한 EU 차원의 합의 도출에는 실패했다. 당초 EU 집행위원회 안(2018년 3월)보다 완화된 ‘프랑스-독일 공동 중재안(온라인 광고에만 과세하고 2021년으로 시행 시기 연기) 등이 추후 협상 과정에서 제시되었지만, 아일랜드・스웨덴・덴마크 등의 국가들이 자국 내 다국적 IT 기업 철수에 따른 세수 감소, 미국과의 통상 마찰 등을 우려해 디지털세 도입에 반대했기 때문이다.

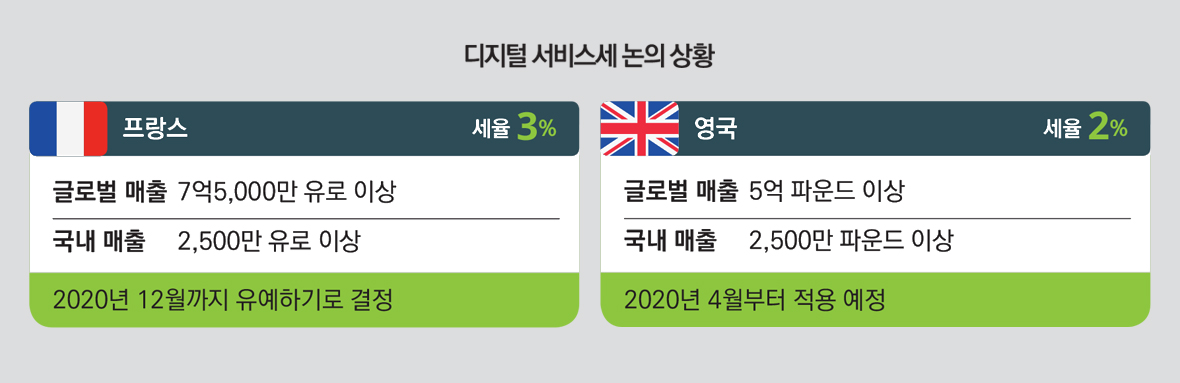

프랑스의 경우 2019년 7월 디지털 서비스세 개정 법안이 발효되었으며, 2019년 1월로 소급해 적용하게 되었다. 글로벌 매출 7억5,000만 유로(약 1조8,000만원) 이상이면서 국내 매출 2,500만 유로(약 333억3,000만원) 이상인 고수익 디지털 기업의 매출액에 3%의 세율을 부과하도록 되어 있다.

과세 대상 서비스는 프랑스 내 사용자를 대상으로 하는 디지털 플랫폼 서비스와 온라인 광고 두 가지 형태의 서비스이며, 이와 관련된 인적(User) 데이터 판매를 포함하도록 되어 있다. 한편 법인세와의 이중과세를 완화하기 위해 디지털세로 납부한 세액은 법인세 계산 시 손금산입하도록 했으며, 프랑스 상원의 심의 과정에서 동 법안은 2022년까지만 존치한 후 폐기한다는 일몰 조항을 두었다. 최근 미국과의 협상 끝에 미국계 기업에 대한 부과를 금년 12월까지 유예하기로 결정했다.

2018년 영국 정부가 발표한 법안에 따르면 전 세계 매출액 연간 5억 파운드 또는 영국 내 매출액 2,500만 파운드를 넘는 대기업을 대상으로 영국 내 매출액에 대해 2%의 디지털세를 부과할 예정인 바, 영국 정부는 연간 4억 파운드의 추가 세수를 기대하고 있다. 동 법안은 의회의 의결을 거쳐 2020년 4월부터 적용할 예정이다.

2018년 EU 차원의 디지털 서비스세 도입이 무산된 이후 2019년 하반기 의장국인 핀란드를 중심으로 EU 차원의 디지털 서비스세 도입 논의가 계속될 것이라고 강조하는 한편, EU 회원국을 중심으로 디지털 서비스세 법안 마련 및 협의가 이루어지고 있다. 그 배경으로는 프랑스의 디지털 서비스세 도입이 촉매제 역할을 하는 것으로 판단된다. 주목할 부분은 EU 차원의 디지털 서비스세 지침과 EU 각국이 개별 국가 차원에서 추진하는 디지털 서비스세는 현재 OECD에서 논의되고 있는 디지털 경제하의 근본적・장기적 조세 문제 해결 방안이 국제적 과세 기준으로서 타결된다면 폐기할 예정이라는 점이다.

그러나 EU 국가 중에서도 아일랜드, 네덜란드, 스웨덴, 벨기에, 덴마크 등은 디지털 서비스세 도입에 소극적인 것으로 알려져 있다. 독일은 프랑스 등과 함께 디지털 서비스세 도입에 적극적이었으나, 디지털 서비스세 도입이 방대한 사용자 기반 빅데이터를 필요로 하는 미래 자율주행차 산업에 부정적 영향을 미칠 수 있다는 산업계의 의견에 따라 비교적 소극적 입장으로 바뀌었다. 디지털 서비스세 도입에 소극적인 국가들은 매출액 과세 자체가 지닌 이중과세의 문제점과 비효율성, 특정 산업 또는 특정 기업에만 적용해 시장에서의 자원 배분을 왜곡시키는 효과가 크다는 점, 주요 과세 대상 기업의 거주지인 미국과의 통상 마찰을 야기할 것이라는 점 등을 우려하고 있는 것으로 보인다.