제2의 자동차 무한경쟁 시대에

캐나다 자동차 분쟁이 주는 교훈

보건·청정에너지·조세 관련 내용이 핵심인 미국의 인플레이션감축법(IRA)은 지난해 우리 사회의 뜨거운 감자였다. 아이러니한 점은 그 안에 전기차 보조금이 가장 크게 쟁점화됐다는 사실이다. 한국을 포함, 여러 나라가 문제제기를 했을 만큼 확실히 자동차 관련 통상 현안은 언제나 첨예한 갈등의 원인이 돼왔음을 재확인할 수 있었다.

글 박정준 강남대 글로벌경영학부 교수

자동차산업은 완성차 생산단계 도달까지 필요한 부품이 수만 개다. 이에 따라 발주기업 중심의 많은 협력사가 연계되고, 그들만의 리그가 형성되게 된다. 이런 가치사슬은 국내뿐 아니라 해외까지 확장되며 일자리 창출 등 경제적 효과가 단순 계산이 어려울 정도다. 이 때문에 세계 각국은 자동차산업에 필연적으로 많은 관심을 가지게 되고 각종 정책을 지원하는데 때로는 그것이 경쟁국들과 불가피한 분쟁을 야기하기도 한다. 1990년대 후반 캐나다의 상황이 그랬다.

주요 7개국(G7) 중 하나인 캐나다는 자국 자동차 메이커가 없다. 그리고 이러한 현실의 배경에는 미국과의 오랜 관계를 무시할 수 없다. 양국은 오늘날 미국·멕시코·캐나다협정(USMCA) 경제동맹으로 잘 알려져 있지만 USMCA 전신인 북미자유무역협정(NAFTA), 그보다 앞서 캐나다·미국 FTA를 체결했고 그전에는 양국 간 자동차협약(Auto Pact)이 있었다. 바로 이 협약을 통해 캐나다는 일정 조건하에 미국 자동차 기업에게 일종의 특혜를 주었는데, 대표적인 것이 미국산 자동차와 그 부품에 대한 관세 및 통관 혜택이다. 미국 자동차 기업들의 캐나다 현지 생산을 촉진하고자 한 정책적 전략이었다. 실제 그 효과로서 캐나다 온타리오주가 미국 미시간주에 이어 북아메리카 제2의 자동차산업 메카로 성장하기도 했다. 일찍부터 미국산 자동차 생산기지 역할을 맡다 보니 자국산 메이커 개발은 어려웠을 것이다.

자동차협약, 캐·미 FTA, 그리고 NAFTA까지 이어오며 캐나다는 1998년 자동차 관세 제도(MVTO; Motor Vehicle Tariff Order), 특별 면제 제도(SRO; Special Remission Order) 등의 국내법과 정책을 통해 조건부로 수입관세 면제의 혜택을 주었다.

Japan, EC vs. Canada -Autos 사건(DS139 외)

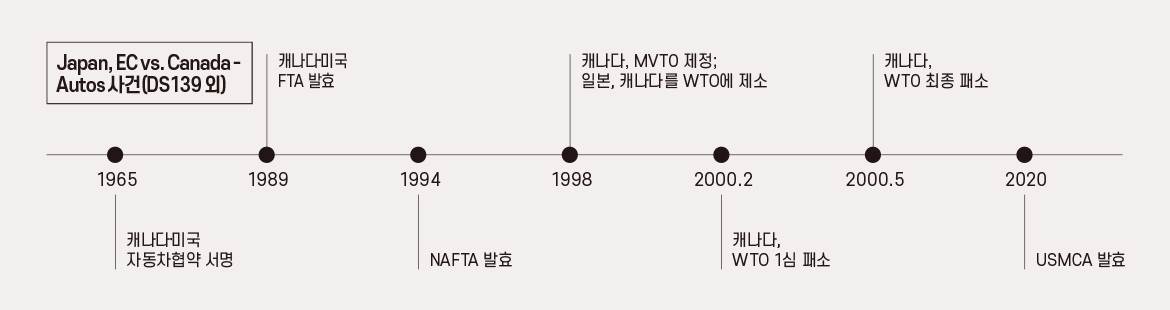

- 캐나다·미국 FTA 발효 캐나다, MVTO 제정; 일본, 캐나다를 WTO에 제소 캐나다, WTO 최종 패소 1965 1989 1994 1998 2000.2 2000.5 2020 캐나다·미국 자동차협약 서명 NAFTA 발효 캐나다, WTO 1심 패소 USMCA 발효

일본과 유럽은 세계적 자동차 강국들이다. 북미 시장 진출과 시장점유를 고려하면 이들에게 미국·캐나다의 관련 정책은 당연히 중요한데, 위 캐나다의 조건부 혜택은 전언한 것과 같이 사실상 캐나다에 투자한 미국 자동차 기업들에게 돌아갈 수밖에 없었다. 이에 따라 1998년 11월부터 이듬해 1월까지 세계무역기구(WTO)에 제소가 이어졌고, 특히 여러 쟁점 중 국가 간 차별을 금지하는 관세 및 무역에 관한 일반협정(GATT) 제1조 최혜국대우(MFN)가 주요 쟁점으로 부상했다.

분쟁해결기구는 캐나다의 특혜가 모든 회원국의 동종 상품(자동차 및 부품)에 동일하게 부여됐어야 했는데, 사실상 일본과 유럽은 제외되고 미국 등 일부 국가의 일부 제품에만 부여돼 포괄적 성격의 MFN 원칙에 위반됐다고 판결했다. 캐나다는 혜택 부여가 NAFTA 회원국(미국, 멕시코)에게 주로 이뤄지기 때문에 FTA 국가 간 특혜를 인정하는 GATT 제24조를 인용, 반박했다. 그러나 이 역시 미국과 멕시코 기업 모두에게 주어지는 혜택이 아닌, 조건을 맞춘 일부 기업에만 적용됨이 문제로 지적돼 FTA 국가 간 보편적 특혜가 요구되는 예외 조항이 인용될 수 없다고 판단했다.

자유무역에서 보호무역의 득세로, 세계화보다는 자국 우선주의로, 그리고 내연기관에서 전기 및 수소 등 재생에너지 자동차로 시대적 패러다임이 급변하고 있다. 이에 따라 지난해 미국 내 인플레이션감축법(IRA)에서 목격한 것과 같이 주요 자동차 생산국들의 각종 지원정책이 앞으로 확대될 가능성이 적지 않다. 이 과정에서 특정 국가와의 가치사슬 등을 고려한 차별적 성격의 법안들이 추진될지 모른다. 물론 WTO의 존재감이 예전 같지 않지만 과거 국가 간 차별을 엄격히 금지했던 위 판례가 오늘 이 시점에 심상치 않은 영감을 주고 있다.