새로운 통상질서의 한 축, 기후변화

기후변화의 통상 의제화는 파리협정(Paris Agreement) 체제가 가지는 본질적 한계에서 비롯됐다. 당사국이 자발적으로 온실가스 감축 목표를 설정하고 이행하도록 하고 있어 이행강제력을 가지지 못한다는 점이다. 이를 해결하기 위한 수단으로 다양한 방안이 제시되고 있으나 가장 실질적인 수단으로 대두된 것이 통상규제를 활용하는 방안이다. 선진국을 중심으로 기존 통상질서가 기후변화 대응 측면에서 불완전하며 나아가 불공정하다는 인식을 공유하고 있다. 기후변화 대응을 목적으로 구축되고 있는 통상질서에 큰 변화가 예상된다.

글 이상준 에너지경제연구원 연구위원 사진한경DB

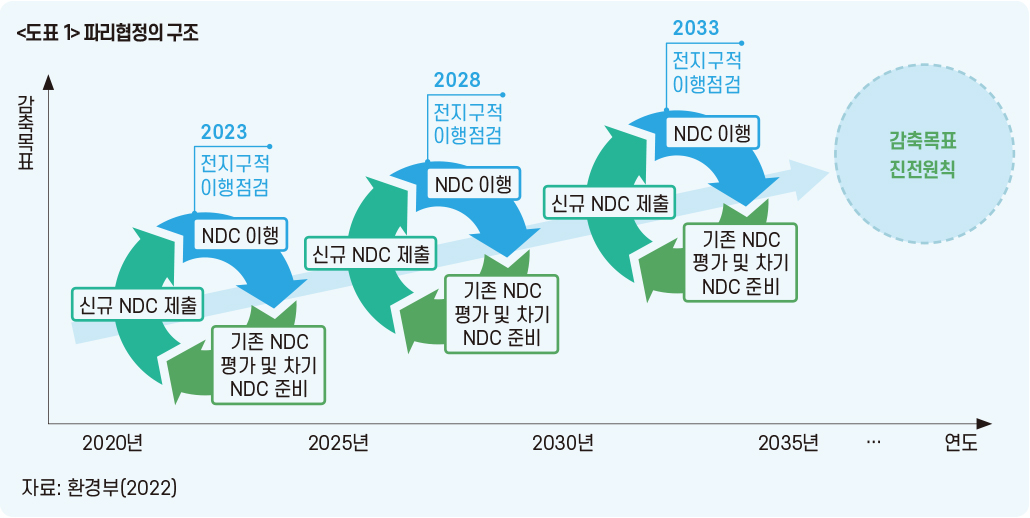

기후변화 문제가 통상 이슈의 의제로 대두된 배경에는 신기후체제라고도 불리는 파리협정(Paris Agreement) 체제가 가지는 본질적 한계가 있다. 파리협정은 글로벌 기후변화 대응을 위한 국제협력의 근간이다. 현재 전 세계는 파리협정 안에서 공동의 기후변화 대응 목표를 공유하고 함께 노력하고 있다. <도표 1>에서 보여주듯 파리협정 체제는 당사국이 자발적으로 국가온실가스감축목표(NDC)를 설정해 제출하고 이행하는 방식을 바탕으로 주기적 이행점검(Global Stocktake: 2023년부터 5년마다 전 지구적 감축, 적응, 지원 이행 경과에 대해 점검하는 절차)을 통해 목표를 상향해 나가도록 설정된 구조로 돼 있다. 즉 이행점검 등의 요소가 있으나 근본적으로 온실가스 감축 목표를 설정하고 이행하는 책임은 당사국의 자발성에 기초하고 있으며 이를 적극적으로 촉진할 만한 이행강제력(enforceability)을 가지고 있지 못하다.

이에 대해 학자들은 파리협정의 구조는 근본적으로 무임승차자의 문제(free rider’s problem)를 해결하지 못한다는 점을 지적한다. 파리협정 체제는 전 세계 공동의 노력이 절실한 기후변화 대응의 문제에서 자국의 감축 의욕을 낮게 설정하고 타국의 감축 노력으로 인한 편익을 취하려는 무임승차자의 문제에 대해 명쾌한 해결책을 제시하고 있지 못하다는 것이다. 이를 해결하기 위한 수단으로 다양한 방안이 제시되고 있으나 가장 실질적인 수단으로 대두된 것이 통상규제를 활용하는 방안이다.

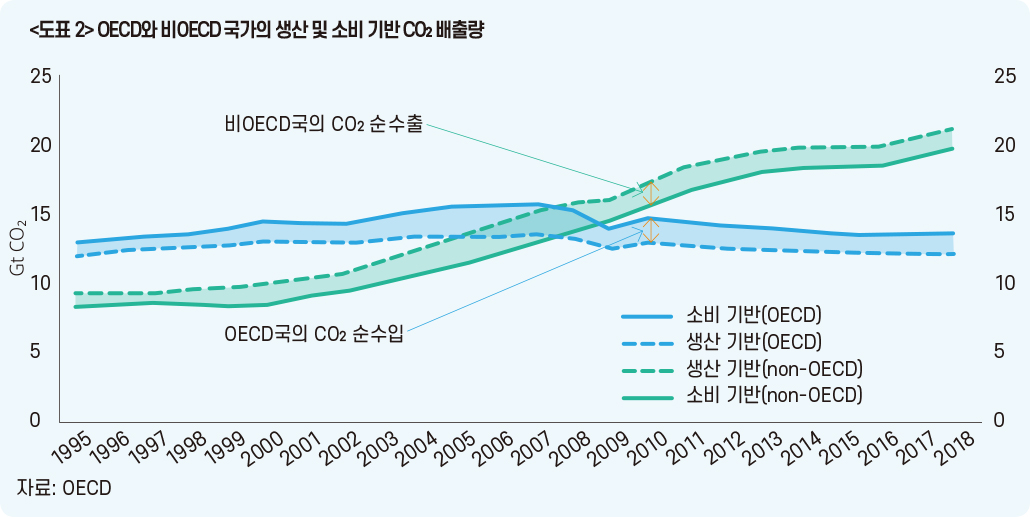

통상규제가 기후변화 대응의 실질적인 수단으로 기능할 수 있는 까닭은 글로벌 무역에 내재된 이산화탄소(CO₂) 배출량을 살펴보면 비교적 분명하게 확인된다. <도표 2>는 경제협력개발기구(OECD) 국가와 비OECD 국가의 생산과 소비 기반 CO₂ 배출량을 도식화한 것이다. <도표 2>에서 OECD 국가는 CO₂의 순수입국인 반면 비OECD 국가는 CO₂ 순수출국임이 확인된다. 즉 선진국은 배출하는 것보다 많은 CO₂를 소비하고 개발도상국은 그 반대라는 것으로 결국 개도국의 CO₂ 배출량이 선진국의 소비에 따라 통상을 통해 이전된다는 것이다. 이를 달리 해석하면 만약 현재 CO₂ 배출 순수입국이 저탄소 제품을 중심으로 수입하고 현재 순수출국은 저탄소 제품을 공급한다면 무역에 내재된 온실가스 배출량은 점차 감소할 것이다.

기후변화 대응에 앞선 선진국을 중심으로 기후변화 문제를 고려하지 않은 무역은 무역왜곡(trade distortion)을 유발한다는 인식이 확산되고 있는 것으로 보인다. 국가 간 감축 의욕이나 규제 강도의 차이를 고려하지 않는 무역은 잠재적 무역왜곡을 유발할 수 있다는 것이다. 대표적으로 영국 무역위원회(Board of Trade)의 보고서1) 에서는 국가 간 서로 다른 환경 기준은 불평등한 시장 조건을 만들어 자유롭고 공정한 무역을 저해한다고 지적하고 있다. 온실가스 감축 규제가 강한 국가의 기업은 무역에서 경쟁력이 약화되거나 탄소누출2) 우려가 있다는 지적도 같은 맥락에서 나온 것이다. 이런 관점에서 유럽연합(EU) 등 선진국은 기후변화 대응을 고려한 무역 제한적 조치를 시행하는 것이 오히려 공정한 경쟁의 장(level playing field)을 만드는 것이라는 인식을 공유하고 있다.

기후변화 대응 관련 무역 제한적 조치 논의는 온실가스 감축에 적극적인 선진국을 중심으로 1990년 중반에 이미 시작됐다. 대표적으로 EU는 온실가스 감축에 대한 장기목표를 구상하던 1996년경 이미 탄소국경세(carbon border tax) 도입을 논의했다. 이후 EU는 2008년 EU기후·에너지 패키지를 도입할 때, 기후 정책이 느슨한 국가가 EU와의 무역을 원하면 EU의 배출권을 사야 한다고 주장하면서 탄소국경세 도입을 공론화한 적이 있으며 미국에서는 국경세 도입 내용을 포함한 청정에너지안보법(ACES; American Clean Energy and Security Act)이 2009년 6월 미국 하원을 통과했으나, 이후 구체적인 논의로 이어지진 못했다.

당시에는 개도국의 강력한 반발과 선진국 간 이해관계 충돌로 인해 실제 정책으로 실현되지는 못했다. 예를 들어 중국, 인도 등 개도국은 탄소국경세는 세계무역기구(WTO) 및 교토의정서(Kyoto Protocol) 원칙에 위배되는 행위라며 강경한 반대 입장을 표명했다. 특히 중국은 수입품에 탄소 관세를 부과하겠다는 일부 선진국이 WTO의 기본원칙을 위반하고 있으며 교토의정서의 선진국과 개도국 간 “공동의 그러나 차별화된 책임(CBDR; Common but Differentiated Responsibilities)” 원칙에 위배됨을 강하게 주장했다. 그러나 현재 기후변화 대응에 기반한 무역 제한적 조치의 동력은 과거보다 훨씬 강력하다. 전 세계적으로 기후변화 문제의 중요성과 시급성에 대한 공감대가 더욱 탄탄해졌으며 앞서 언급한 대로 선진국은 기존 통상질서가 기후변화 대응 측면에서 불완전하며 나아가 불공정하다는 인식을 공유하고 있다. 결국 기후변화 대응에 기반한 통상규범의 필요성에 대해서는 이전에 비해 실질적인 당위성을 확보한 상황이라고 볼 수 있을 것이다.

2) 탄소누출(carbon leakage): 특정 국가 혹은 지역의 탄소 감축 정책 시행에 따라 온실가스 배출원이 역외로 이탈하는 현상

기후변화 대응을 통상에 접목한 무역 관련 정책 및 조치의 대표적인 사례는 EU가 준비하고 있는 탄소국경조정제도(CBAM; Carbon Border Adjustment Mechanism)다. CBAM은 EU의 배출권거래제(ETS, Emission Trading System)를 활용해 도입된다. 역내로 제품 수입 시 수입업자가 수입제품에 내재된 탄소배출량에 따라 EU 배출권 가격에 상당하는 CBAM인증서(certificate)를 구매, 관할당국에 제출하도록 하는 것이다. 즉 국내 생산자와 수입업자가 상응하는 탄소 가격을 부담하게 한다는 것이다. EU의 CBAM 시행안은 EU 집행위, 이사회, 유럽 의회의 안을 토대로 합의를 거쳐 최종안을 도출할 예정으로 EU가 발표한 일정대로라면 내년부터 시범시행이 시작될 것으로 예상된다. 세 기관의 시행안을 비교하면 집행위의 안보다는 의회 안이 상대적으로 넓은 범위(품목수, 간접배출 등)를 포함하고 조기에 빠른 속도로 무상할당을 축소하는 등 강도가 높은 것으로 평가된다. 세 입법기관의 안이 다소 차이를 보이고 있으나 온실가스 다(多)배출 품목을 중심으로 일정 기간의 시범기간을 거쳐 2020년대 후반기에는 본격 시행될 것으로 판단되며, 이는 기후변화 대응을 목적으로 무역 규제적 조치가 실현되는 효시가 될 것이다. 선진국을 중심으로 유사한 조치에 대한 논의가 점차 등장하고 있는데 캐나다와 영국도 최근 CBAM 논의를 본격화하고 있는 것으로 파악되고 있다.

FTA 등 양자 협정에서도 협정문에 기후변화 대응 관련 조항이 반영되거나 보다 구체적으로 기후변화 대응을 위한 녹색무역에 관한 협력 조항이 삽입되는 사례가 발견되고 있다. 예를 들어, EU·싱가포르 경제 파트너십 협정(EU-Singapore Economic Partnership Agreement)에서는 “환경 정책의 무역 관련 사항에 대해 협력하는 것의 중요성을 인식한다3)”는 조항이 포함돼 있다. 영국은 향후 체결하는 FTA에 저탄소 제품과 서비스의 무역 증진 등 기후와 통상에 관한 조항을 포함하겠다는 의지를 피력하고 있다.

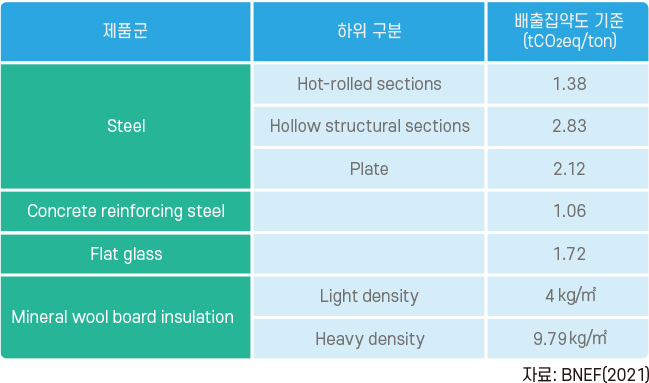

직접적인 국경조치는 아니나 저탄소 제품의 시장 창출을 위한 정책도 활발하다. 저탄소 제품의 시장 창출을 위한 정책으로 글로벌 통상에 영향을 줄 만한 대표적인 사례는 녹색 공공조달(Green Public Procurement)을 들 수 있다. 특히 미국은 청정 조달 정책이 본격화되고 있는 대표적 국가다. 미국의 캘리포니아주에서는 2017년 ‘Buy Clean California Act’(일명 청정구매법)를 제정해 공공 인프라 계약에서 소비되는 소재 제품의 탄소배출량 기준을 설정하고 기준을 충족하지 못하는 소재(고탄소 제품)가 공공 프로젝트에 사용되는 것을 금지했다. 미국 바이든 정부는 이를 행정명령 등을 통해 연방 차원으로 확대하려 하고 있으며 이에 대한 글로벌 협력도 강화하려는 움직임을 보이고 있다. EU도 자발적 제도로 녹색 공공조달 제도를 운영 중인데 20여 개 이상의 공통 기준을 마련하는 등 회원국 간 제도의 일치성 확보를 위해 노력하고 있다.

한편, 기후변화 대응을 통상 차원에서 구현하기 위한 글로벌 표준 등에 관한 논의도 주목할 필요가 있다. 즉 글로벌 통상에서 저탄소, 고효율 제품 등의 시장이 확대되는 정책이나 조치가 마련되기 위해서는 저탄소 제품의 정의나 측정방법 등에 대한 글로벌 표준이 필요하다. 예를 들어 제품 내재 탄소배출량(embedded emission) 측정체계는 앞서 거론한 탄소국경조정, 녹색 조달 등 기후 관련 통상정책 마련을 위한 기초자료로 기능하게 된다.

이러한 점에서 ‘미(美)·EU 무역기술위원회(US-EU Trade and Technology Council (TTC))’ 작업반2(WG2)의 논의는 눈여겨볼 만하다. TTC WG2는 녹색 조달과 관련해 녹색 제품 및 기술에 대한 정부 조달 정책 및 절차, 탄소발자국 산정 방법론 측면에서 제품에 결부된 탄소발자국 산정 방법론의 일치성 향상, 전기자동차의 확산 및 전기차-전력망 연계기술(V2G; Vehicle to Grid) 통합을 위한 공통의 기술(충전소) 기준 등을 주요 의제로 설정하고 있다. 결국 세 핵심 분야의 논의는 녹색무역을 강화하거나 녹색기술 확산을 위한 국제적 게임의 규칙(rule)을 설정하고 주도하는 데 목적이 있는 것으로 해석된다. 유사한 사례로 청정에너지장관회의 산하의 IDDI (Industrial Deep Decarbonization Initiative)도 철강, 시멘트, 콘크리트 등의 제품에서 무(저)탄소 제품에 대한 글로벌 표준을 개발하고 관련 보고나 인증체계를 마련하기 위한 국제 협력체다.

기후변화 대응을 목적으로 구축되고 있는 통상의 질서는 결국 저탄소 제품 시장이 확대되면서 그렇지 않은 제품이 불리해지는 방향일 것이라는 점은 자명하다. 특히 기후변화 대응을 목적으로 확산되는 통상규제는 온실가스 배출이 많으며 상대적으로 온실가스 배출량 측정이 용이한 산업의 제품이 우선 영향을 받을 것이다. EU CBAM의 적용 대상에 포함된 철강, 알루미늄 등 소재 제품이 대표적인 예다. 그러므로 이들 산업을 출발점으로 차분히 대응책을 마련해나갈 필요가 있을 것이다.

교토의정서가 채택된 지 18년 만의 일이다.

기후 관련 통상규제에 대응하기 위한 우선 과제는 제품에 내재된 탄소배출량을 측정하는 체계를 갖추는 것이다. 제품에 내재된 탄소배출량을 측정하기 위해서는 제품의 생산단계뿐만 아니라 원료나 중간재 수급 등 제품의 수명주기를 포함하는 접근이 필요하게 된다. 그러므로 제품을 생산하는 기업이라면 자체 배출량뿐만 아니라 제품 공급망에서의 배출량에 대한 이해와 정보도 필요하게 된다. 기업은 제품의 내재 배출량에 대한 측정·보고·검증(MRV; Monitoring, Reporting and Verification) 체계를 잘 구축하고 정부는 글로벌 표준에 부합하는 인증 등 관련 제도를 마련할 필요가 있을 것이다.

점차 기후변화 대응을 목적으로 실현되는 통상규제에 대한 논의는 더욱 다양화되고 활발해질 것이다. 궁극적으로는 저탄소 제품으로 세계시장을 공략하는 것이 기후변화가 만드는 통상질서에서 경쟁우위를 가지는 분명한 길이다. 한편, 이러한 논의가 일방적인 보호주의로 흐르는 것은 경계해야 할 것이다. 우리나라가 기후변화와 관련 통상 의제에서 여러 나라와 폭넓은 논의와 협력체계를 구축하고 강화해나가야 하는 이유가 여기에 있다.