한국과 중국 자유무역협정(FTA)이 발효한 지 올해로 10년이 됐다. 한중 교역이나 투자는 한중 FTA에 힘입어 어느 정도 발전한 측면도 없지 않지만, 한중 관계 악화와 최근 미·중 무역 분쟁 격화에 따라 상당한 타격을 입었다. 이러한 상황에서 한중 경제 교류가 어느 방향으로 나아가야 할지 짚어봤다.

한중 교역 특징 여섯 가지

한중 FTA 체결 이후 한중 교역의 특징을 보면, 여섯 가지를 짚어볼 수 있다. 우선 한중 교역은 정체 상태에 있다고 할 수 있다. 관세 인하 및 비관세장벽 철폐는 교역 확대에 긍정적인 영향을 미치는 요인이 틀림없으나, 사드(THAAD·고고도 미사일 방어체계) 배치 후 한중 관계 악화가 교역에 부정적인 영향을 미친 것으로 판단된다. 둘째, 우리나라 대중국 수입액이 수출액보다 빠르게 증가하면서 무역수지 흑자가 점차 감소하다가 2023년에는 결국 적자로 전환했다. 메모리 반도체 가격이 급락하면 대중국 수출이 감소하는 현상이 심해지고, 상승 시에는 다시 회복하는 경향이 있다. 셋째, 우리나라의 중국 수입 시장점유율은 2015년 10.9%로 1위를 기록했으나 2020년 8.4%(3위)로 하락한 후 2~3위를 유지했으며, 2024년에는 7.0%(2위)로 점차 하락했다. 중국이 대만으로부터 반도체 수입을 대폭 확대하면서 대만이 2020년 이후 줄곧 1위를 점하고 있다.

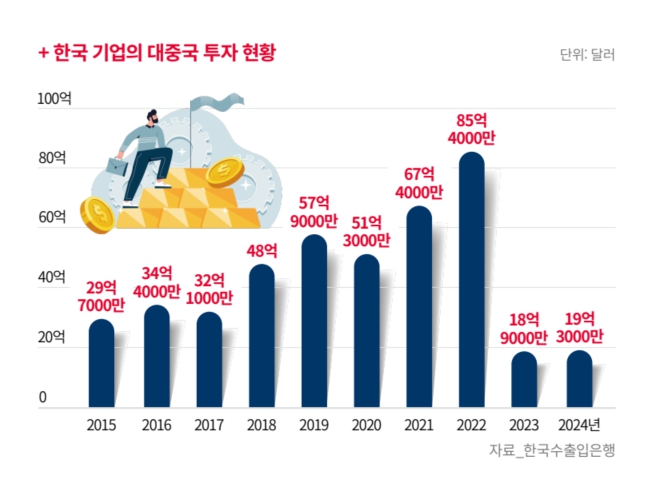

넷째, 우리나라 대중국 직접투자가 대중국 수출을 견인하는 효과가 크게 약해졌다. 일반적으로 우리나라 기업이 대중국 투자를 확대하면 한국에서 부품, 중간재 등을 중국으로 가져가는 경향이 있으나, 신규 투자보다 증액 투자를 늘리면서 현지에서 중간재를 조달하는 비율을 높이고 있다.

다섯째, 한중 교역이 서로 다른 산업 간 거래 중심에서 동일 산업 내 제품을 주고받는 구조로 바뀌었다. 2024년 한중 교역에서 대중국 수출 1위 품목은 반도체(466억달러)로, 2위인 무선통신기기(80억달러)에 비해 압도적이다. 반도체는 2014년 평판 디스플레이를 넘어 대중국 수출 1위 품목으로 부상한 후 꾸준히 그 수출 규모가 커지고 있다. 동시에 수입 1위 품목도 반도체(229억달러)로, 그 규모가 빠르게 커지고 있다. 반도체 외 무선통신기기와 정밀화학 원료 등도 수출과 수입에서 모두 10위권에 들었다.

마지막으로, 한중 교역이 수출품과 수입품 모두 중고위 기술, 내지 고위 기술 제품 중심으로 이뤄지고 있다. 우리나라 대중국 10대 수입품 중에서 의류(6위)와 농약 및 의약품(9위)을 제외하면 모두 고부가가치 제품이라 할 수 있다.

한국이 풀어야 할 숙제는

앞으로 한국이 풀어나갈 과제는 총 다섯 가지가 있다. 우선, 한중 교역이 지속적으로 증가하려면 한중 관계가 안정적으로 유지돼야 한다. 미·중 무역분쟁과 같은 외부적인 영향도 최소화되어야 한다. 미·중 무역분쟁은 외부 요인이라 할지라도 한중 관계를 회복함으로써 한중 교역을 안정적으로 발전시켜야 할 것이다.

수출입을 구분해보면 대중국 수입액은 한중 관계 악화에도 불구하고 우리나라의 수요 때문에 지속적으로 증가하지만, 수출액은 오히려 감소하는 추세를 나타내고 있다. 이는 한중 관계 악화가 교역 중에서 특히 수출에 부정적인 영향을 미친다는 것을 의미한다.

둘째, 중국 의존도를 낮춰야 한다는 시각에서 최근 대미국 투자가 증가하고 무역 흑자도 대폭 확대됐으나, 미국의 보호무역주의가 강화하는 상황에서 대미국 무역 흑자를 늘리는 것이 오히려 관세 인상 요인으로 작용했다. 대미국 투자는 한국으로부터 중간재를 가져가면서 추가로 무역 흑자를 늘릴 수 있다. 그러므로 미국으로부터 셰일 오일이나 가스, 농산물, 항공기 등의 수입을 늘려 무역 흑자를 줄일 필요가 있다.

셋째, 미·중 무역분쟁이 우리나라에 미치는 피해를 최소화하기 위한 전략이 필요하다. 예를 들면 최근 중국이 한화오션 미국 자회사 5개를 제재 대상에 올려 중국에서 수입한 원자재를 미국 자회사에서 사용할 수 없게 하였다. 중국이 국가 안보를 명분으로 제재하는 점을 감안하여 미국 법인을 상선 제조 법인과 군함 제조 법인으로 분리하는 방안을 고려할 수 있을 것이다.

넷째, 향후 우리나라의 무역정책에 자유무역과 보호무역의 적절한 조화가 필요할 것이다. 최근 중국의 희토류 통제 등을 감안하면 분업의 원리에 입각한 자유무역만이 능사는 아니다. 핵심 광물과 부품 공급망이 원만하게 작동할 수 있도록 동맹국이나 국내 생산을 어느 정도 늘려 안정적인 공급망을 확보할 필요가 있다.

마지막으로 중국 정부가 보조금을 투입하여 수출 경쟁력을 높인 중국산 수입품에 대한 견제도 필요한 상황이다. 중국이 덤핑 수출이나 수출보조금을 지급한 제품을 우리나라에 수출하는 경우 우리 정부는 적극적으로 반덤핑 관세나 상계관세1)로 대응해야 할 것이다. 올해 중국산 철강에 대해 반덤핑 관세를 부과한 것은 좋은 사례로 볼 수 있다.

용어설명

- 1상계관세

수출국에서 보조금·장려금을 받은 물품이 수입돼 국내 산업에 실질적 피해나 피해 우려가 있을 때 보조금 범위 내에서 추가 부과하는 관세.