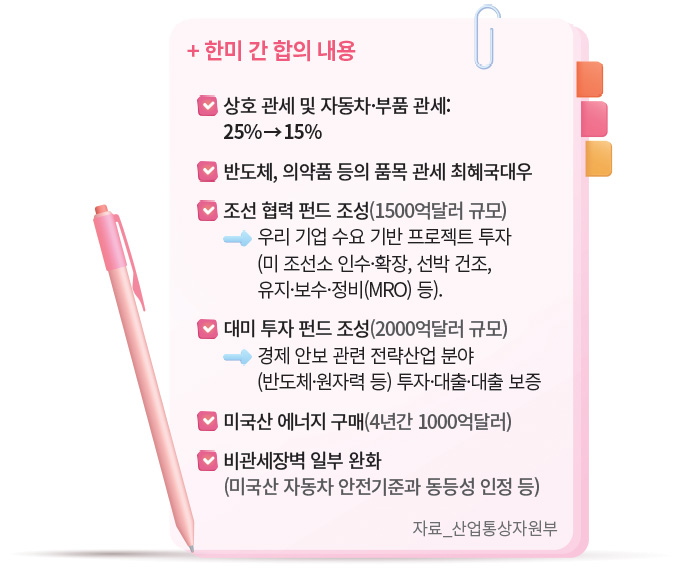

2025년 1월 트럼프 대통령의 취임 이후, 미국의 잇따른 관세 조치는 전 세계 통상 환경을 크게 흔들고 있다. 지난 3월에는 1962년 무역확장법(Trade Expansion Act) 제232조1)에 따라 철강 관세가 부과됐다. 또 4월에는 국가별로 차등 적용되는 ‘상호관세(reciprocal tariff)’가 발표됐다. 제232조 관세¹는 이미 자동차와 구리에 실제로 부과됐다. 반도체, 의약품 등으로 확대하는 것도 예고돼 있다. 상호 관세 역시 두 차례 유예 끝에 8월 7일(이하 현지시각)부터 전격 시행됐다. 한국은 이런 흐름 속에 7월 30일 한미 관세 협상을 타결했다. 상호 관세율을 15%로 확정해서 불확실성을 최소화했고 제232조 관세도 자동차와 부품의 경우 기존 25% 대신 15%로 낮추는 데 합의했다. 미국이 향후 반도체와 의약품에 제232조 관세를 부과하더라도 다른 나라에 비해 불리하지 않은 최혜국대우(MFN)를 받기로 했다.

한국은 협상의 대가로 1500억달러 규모의 조선 협력 펀드와 총 2000억달러 규모의 투자·대출과 대출 보증을 제공하기로 했다. 동시에 미국산 자동차 안전 기준과 동등성을 인정하는 등 미국 무역 장벽 보고서에 제시된 일부 비관세장벽을 완화하기로 했다. 아울러 향후 4년 동안 1000억달러(약 140조원) 규모의 미국산 에너지를 구매하기로 했다.

한미 관세 합의 의미

이번 합의는 먼저 한국이 경쟁국과 동등하거나 우위의 조건을 확보했다는 점에서 의미가 크다. 이번 관세 협상의 가장 큰 주안점은 미국 시장에서 제 삼국과 경쟁상 열위에 처하지 않겠다는 것이었다. 실제로 한미 관세 협상 당시 우리 주요 경쟁국인 일본과 유럽연합(EU)이 앞서 합의를 마무리한 상황이었다. 이런 이유로 한미 간 협상의 가장 중요한 목표는 일본, EU와 최소한 비슷한 조건을 확보하는 것이었다. 협상 결과, 15% 상호 관세와 15% 자동차 관세, 반도체와 의약품 등 향후 232조 품목 관세에서 최혜국대우를 인정받기로 하면서 한국 기업은 일본, EU 기업과 동등한 조건으로 수출할 수 있는 길이 열렸다. 특히 미국이 한국 수출의 19%를 차지하고 있다는 점을 고려하면, 미국 시장을 방어한 것은 정말 큰 성과다. 또 일본, EU와 함께 ‘15% 클럽’에 포함되면서 미국의 주요 동맹이라는 인식을 형성하고 베트남(20%)과 필리핀, 인도네시아, 태국, 캄보디아, 말레이시아(이상 19%)보다 유리한 관세율에 합의했다는 점에서 의미가 있다.

두 번째 성과로 우리 수출 기업의 불확실성을 제거했다는 점을 꼽을 수 있다. 현재까지 미국과 합의를 체결하지 못한 국가의 경우 관세율이 높거나, 관세율 자체가 계속 흔들리고 있다. 시한 내 합의한 것은 불확실성 제거 측면에서 여러모로 유리한 면이 있는 것으로 보인다. 인도의 경우 협상 시작 시점이 일렀지만, 아직 관세협상 미합의 상태로 남아 있다. 미국은 인도가 러시아로부터 원유와 군사 장비를 지속적으로 구매한다고 하면서 50%의 상호 관세율을 부과해 버렸다.

미국은 브라질 정부가 보우소나루 전 대통령을 부당하게 기소했다고 하면서 브라질에 대해서도 50%의 관세를 부과했다. 대만도 상호 관세율이 20%로 높은 상황이어서, 우려가 커지고 있다. 현재 제232조 품목별 관세도 시한 내 합의한 한국과 일본, EU, 영국 등 4개국에만 일부 예외가 적용되고 있다. 미국의 상호 관세 체제는 기본적으로 최혜국대우 관세에 더하여 상호 관세를 부과한다. 따라서 미국과 자유무역협정(FTA)을 체결한 나라가 그러지 않은 나라보다 유리하다. 한국이 관세 협상에서 일정한 방어선을 구축할 수 있는 법적 기반으로 작동했다는 점에 주목할 필요가 있다. ‘FTA 무용론’보다는 전략적으로 활용하는 방향으로 나아가야 한다.

관세 합의 후속 과제가 더 중요

한미 관세 협상은 후속 협의를 꼼꼼히 챙기는 것이 필요하다. 한미 간 큰 틀에서 합의는 이뤄졌다. 하지만 영국이나 인도네시아 같은 구체적 합의문이나 일본과 EU의 팩트 시트 수준의 문건은 존재하지 않는다. 실제 미국의 상호 관세 행정명령에 일본과 구두 합의 내용이던 ‘최혜국대우 관세를 포함해 15% 관세가 적용된다’는 내용이 포함되지 않으면서 미·일 양측이 다시 협의한 사례가 있다. 한국도 구두 합의된 사항이 최종 이행에 반영되는지 확인해야 한다. 특히 자동차 관세 인하 적용 시점, 향후 반도체· 의약품 등 품목 관세에서 최혜국대우가 실제로 보장되는지 점검이 필요하다.

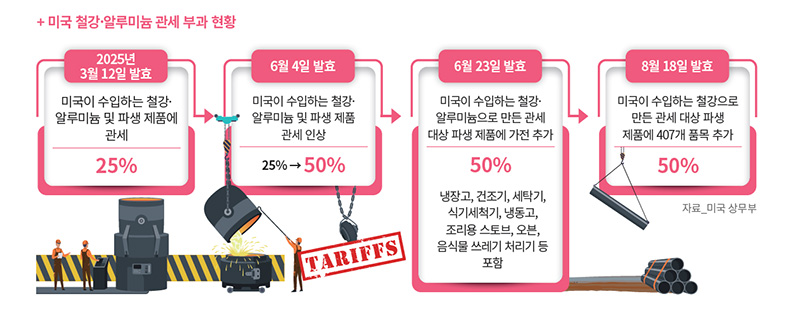

품목별 관세는 국제비상경제권한법(IEEPA)의 미국 내 판결 문제와 엮여 있어서 전망이 불투명한 국가별 상호 관세와 달리, 무역확장법 제232조에 따라 별도로 부과되기 때문에 더 상세히 살필 필요가 있다. 철강 관세의 경우 그 범위가 파생 상품을 중심으로 커지고 있어서 미국과 지속적으로 협의할 필요가 있다.

미국 상무부는 8월 18일부터 제232조 관세 적용대상이 되는 철강·알루미늄 파생 상품 407종을 추가로 발표하면서 그 파생 상품도 철강·알루미늄 함량만큼 50% 관세를 부과하겠다고 발표했다. 따라서 계속 미국과 협의하며 대응할 필요가 있다. 또 철강 관세 자체와 관련해서도 현재까지 모든 나라가 예외 없이 철강 관세를 부과받고 있다. 하지만 영국의 경우 미국과 합의문에 철강, 알루미늄에 대해 제232조 관세 대체 조치(alternative arrangement)를 협상하겠다고 예고하고 있다. EU집행위원회도 미국과 합의 후 철강 관련 협의를 지속하겠다고 발표하기도 했다. 한국은 다른 나라 상황을 잘 지켜보는 한편, 철강 조치 완화를 지속적 으로 요구해야 할 것이다.

‘마스가’ 시너지 필요해

현재 합의 사항이 우리 기업에 실질적 이익으로 이어지도록 이행하게 하는 일도 과제로 남았다. 어떤 선택을 하는 게 중요한 것이 아니라 선택 후의 행동, 그 선택이 실제 도움이 되도록 만들어 나가는 것이 더 중요하다. 이번 협정으로 ‘마스가(MASGA·Make American Shipbuilding Great Again)’ 프로젝트라고 명명한 조선 분야 협력을 위해 1500억달러 규모의 금융 패키지가 조성된다. 돈은 미국 조선소 인수·확장, 선박 건조, 유지·보수·정비(MRO), 조선 기자재 등 프로젝트에 투자할 것으로 예상된다.

이들 프로젝트가 한국 기업에 실질적 도움이 되도록, 기업의 노력과 연결돼 시너지 효과를 내도록 만전을 기할 필요가 있다. 지난해 한화오션은 미국 필라델피아 필리조선소(Philly Shipyard)를 인수하면서 미국 외국인투자위원회(CFIUS) 심사를 통과했다. 한화오션과 현대중공업은 2024년 미 해군과 미 해군함정정비협약(MSRA)을 체결하며 미국 함선 MRO 시장에 진출했다. 한화오션은 올해 3월 국내 최초로 미 해군의 MRO 사업을 성공적으로 완료한 바 있다. 특히 미국 에너지산업 호황에 따른 에너지 운반과 시추선 수주 기회를 잘 활용하고, 친환경과 스마트 선박 수요 급증에 대응한 기술 개발이 필요하다. 또 미국의 1974년 통상법 제301조상 중국산 선박에 대해 입항료 부과로 생기는 한국 선박에 대한 수요 증가, 2025년 4월 발표된 미국의 해양 지배력 회복(Restoring America’s Maritime Dominance) 행정명령에 따른 다양한 조선 산업 지원책, 재정 지원을 잘 활용해야 할 것이다.

2000억달러 규모의 금융 패키지 역시 반도체, 원자력, 배터리, 핵심 광물 등 한미 간 협력이 시너지를 낼 수 있는 분야에서 우리 기업에 새로운 사업기회를 제공하고 양국 간 경제협력을 심화할 수 있도록 전략적인 사용이 필요하다. 한미 FTA는 처음에는 많은 반대가 있었다. 그러나 대외경제정책연구원의 2022년 평가에 따르면, 한미 FTA 이후 양국 간 무역 및 투자 관계가 전반적으로 크게 확대되고, 고부가가치 분야를 중심으로 심화·발전되면서 양국 경제의 효율성과 생산성 제고에 이바지한 것으로 보인다고 말했다. 사실 이번 합의는 미국에 의해 시작된 것이 사실이다. 하지만 결국 어떻게 발전시킬지는 우리 몫이다.

글로벌 무역 질서에 적응해야

관세 합의 후속으로 한국은 장기적으로 바뀌고 있는 글로벌 무역 질서에 적응해야 하는 과제를 안고있다. 미국의 통상 정책을 총괄하는 제이미슨 그리어(Jamieson Greer) 미국 무역대표부(USTR) 대표는 2025년 8월 7일 뉴욕타임스 기고문에서 166개 회원국의 무역정책을 규제하도록 설계된 세계무역기구(WTO) 주도의 글로벌 질서가 더는 지속 가능하지 않다(untenable and unsustainable)고 말했다. 그러면서 트럼프 라운드의 시작과 미·EU 간 상호 관세 합의가 이뤄진 ‘턴베리 체제(Turnberry system)’2) 구축에 주목했다. 이는 WTO를 완전히 부정한다기보다 분쟁 해결 절차에 대한 반대, WTO에 명백하게 어긋나는 미국 관세 부과의 정당성 확보를 위한 정치적 메시지로 해석된다.

사실 이번 인도네시아와 상호 관세 협상 문서에는 WTO 수산 보조금 협정 비준, 서비스 국내 규제 규범 비준, 전자상거래 영구적 모라토리엄 찬성 등의 내용을 포함했다. 미국에 필요한 다자 규범에 대한 활용 의지도 엿보인다. 다자 규범 미래에 대해서도 고민이 필요하다. 관세 협상 후속 조치로 수출 다변화 정책이 필요하다. 각국은 이번 관세 문제를 겪으며 미국발 악재를 완화하기 위해 제삼국과 연대를 강화하고 있다. 지난해 12월 EU는 25년을 끌어오던 남미공동시장(MERCOSUR·메르코수르)과 FTA 협상을 타결하고 현재 비준 절차를 밟고 있다. 한국도 현재 진행 중인 태국, 말레이시아와 FTA 협상을 서두르고, 포괄적·점진적 환태평양경제동반자협정(CPTPP) 가입에 속도를 내야 한다. 올해 3월 타결한 한·EU 디지털 통상협정처럼 새로운 협정에도 적극 나설 필요가 있다.

국내 대응도 중요하다. 미국의 관세 부과에 따른 수출 기업 피해를 완화하고 산업 공동화를 막으려면, 적극적 산업 정책이 필요하다. 미국 관세를 피해 한국에 들어오는 수입품 증가에 대한 무역 구제 조치, 우회 수출 방지, 외국인 투자 안보 심사도 더 적극적으로 이뤄져야 한다. 아울러 국내 투자 환경을 개선하고 기업에 대한 불합리한 규제를 완화하며, 세액공제 확대처럼 투자 활성화 방안도 함께 나와야 한다.

용어설명

- 1무역확장법 제232조

외국산 수입 제품이 미국의 국가 안보에 위협을 끼칠 경우 긴급하게 수입을 제한할 수 있게 한 법. 수입제한 외에도 관세 부과, 세이프가드(긴급 수입제한) 등의 조치가 가능하다.

- 2턴베리 체제(Turnberry system)

턴베리는 영국 스코틀랜드의 지역 이름으로, 7월 27일 도널드 트럼프 미 대통령과 우르줄라 폰데어라이엔 EU 집행위원장이 무역 합의를 체결한 지역.