4월 2일(이하 현지시각), 도널드 트럼프 미국 대통령은 베트남에 46%의 상호 관세를 부과한다고 발표했다. 이는 앞서 2월 트럼프 대통령의 상호 관세 부과 예고 이후 선제적·적극적으로 협상을 진행해 온 베트남의 예상보다 높은 수치였다. 베트남에 부과된 46%의 상호 관세는 전 세계 185개국 중 여섯 번째로 높은 수치이며 2024년 미국 총수입에서 차지하는 비중이 1%가 넘는 13개국(EU 포함) 중에서도 가장 높은 수치다.

트럼프 정부는 무역수지 적자, 상대국의 관세 및 비관세장벽, 환율 당국의 시장 개입 등을 고려해 상호 관세를 부과했다고 밝혔다. 베트남은 2024년 기준 미국의 3대 무역수지 적자 국가다. 미국의 대베트남 무역수지 적자는 1234억달러를 초과했다. 2002~2024년 미국의 대베트남 반덤핑·상계관세 조사는 총 33건이 진행됐는데, 2020~2024년 16건이 진행되는 등 최근 베트남의 대미 비관세장벽 의혹이 증가했다. 또한 베트남은 2020년 통화 조작국으로 지정된 후 2021년 심층 분석국 지정, 2022년 관찰 대상국 지정 후 제외됐다가 2023년 11월 다시 관찰 대상국 목록에 포함되는 등 환율 이슈에서도 자유롭지 못했다. 베트남이 중국산 제품의 대미 우회 수출 통로로 활용된 것도 상호 관세 부과의 원인 중 하나로 꼽힌다.

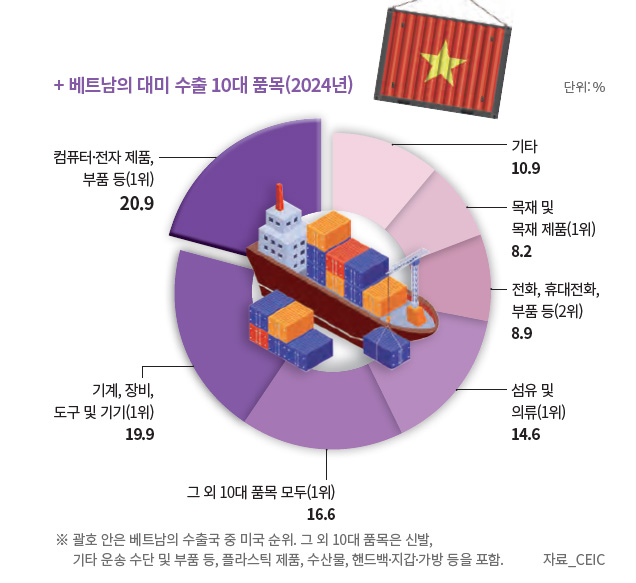

상호 관세 부과 후 컴퓨터, 의류, 신발 등 주요 수출품에 타격 예상

90일 유예기간 이후 46%의 상호 관세가 부과되면, 베트남의 주요 대미국 수출품인 컴퓨터·전자 제품, 의류, 신발, 가구 등의 수출에 타격이 예상된다. 베트남의 2024년 대미 10대 수출품은 수출의 89%를 차지할 정도로 미국 시장에서 품목 집중도가 높다. 미국이 베트남에 대해 관세 부과 시 이들 품목의 미국 시장 내 가격 경쟁력이 하락해 다른 국가 수입품으로 대체될 가능성이 있다. 다만 이들 상품에 대한 미국 소비자의 수요와 미국 시장에서 차지하는 비중이 크고 미국 시장에서 다른 국가 제품보다 경쟁력을 가진 경우(비교 우위)가 많아 관세 타격이 크지 않을 가능성도 있다.

2022년 수출 자료를 기준으로 할 때, 미국에 수출 중인 베트남 상품 중 금액 기준 86%의 제품이 다른 국가 제품에 비해 비교 우위에 있는 것으로 분석됐다. 중국산 제품에 부과될 수 있는 100%를 초과하는 관세와 비교해, 미국 시장 내 베트남 상품 경쟁력이 향상될 것이라는 의견도 있다. 그러나 대체로 트럼프 정부의 상호 관세를 포함한 통상 정책은 적어도 불확실성 증대라는 측면에서 베트남을 포함한 세계경제에 부정적 영향을 줄 것이라는 의견이 우세하다.

고율의 상호 관세 부과와 통상 정책을 포함한 불확실성 증가는 베트남의 대미 수출뿐 아니라 글로벌 교역 경색으로 인한 제삼국 수출 감소와 생산 감소로 이어질 수도 있다. 이는 곧 베트남 내 고용 감소와 소득 감소, 소비 부진으로 인한 내수 둔화로 이어져 베트남 경제성장이 둔화할 수도 있다. 탈중국 혹은 차이나 플러스 원 전략1)으로 베트남으로 생산 설비를 이전하는 글로벌 가치 사슬(GVC) 전략에도 제동이 걸릴 수 있다. 상호 관세로 인한 미국 시장 내 경쟁력 약화는 베트남으로 외국인직접투자(FDI) 유인을 감소시킬 수 있다. 이에 따라 외국자본이 베트남에서 차지하는 비중을 고려할 때 베트남의 성장 둔화는 불가피할 수 있다.

베트남 정부는 2025년 성장 목표를 8%로 상향 조정했지만, 많은 기관은 베트남의 국내총생산(GDP)성장률 전망치를 1~2%포인트 하향 조정했다. 상호 관세로 인한 2025년 성장 둔화 이후 2026년 조정으로 성장률 일부 회복을 전망하나 일각에선 2025년보다 베트남의 대미 주요 수출품에 대한 품목 관세가 부과될 2026년의 성장 둔화가 더 심각할 것으로 전망한다.

베트남은 2024년 기준 한국의 3위 교역 대상국이며 최근 10년간 아세안 내 최대 투자 대상국으로 한·베트남 간 생산 네트워크가 지난 10여 년간 구축돼 왔다. 한국의 대베트남 투자 규모 및 양국 간 생산 연계를 고려할 때 미국의 대베트남 상호 관세 부과는 한국 경제에도 여러 경로를 통해 피해를 줄 것으로 예상된다.

먼저 베트남의 대미 수출 감소로 인한 한국의 대미 베트남 중간재 수출 감소를 고려할 수 있다. 2023년 글로벌 경기회복 지연으로 베트남의 총수출이 4.4%가량 감소했을 때 한국의 대베트남 중간재 수출이 13.0% 감소해 대베트남 총수출이 12.3% 감소한 사례가 있다. 한국은 2023년 베트남의 수출에 기여한 수준이 약 198억달러의 부가가치로, 이에 따라 한국의 베트남 수출 기여도가 베트남 자국, 중국에 이어 세 번째(5.7%)로 높은 것으로 분석된다. 한국의 부가가치 기여는 주로 전기 및 광학 장비 산업에서 이루어지며 그 규모가 151억달러로 한국의 베트남 수출 부가가치 기여도의 76.4%에 달했다. 따라서 베트남의 이 분야 수출이 감소할 경우 한국의 관련 제조·서비스업의 타격이 예상된다.

다음으로, 베트남 현지 진출 한국 기업의 대미 수출 감소로 인한 수익성 악화를 예상할 수 있다. 베트남에 진출한 한국 기업의 매출 중 제삼국 수출 비중이 감소하는 추세지만, 수출에서 차지하는 대미 수출 비중은 16.2%(2021년 3분기 누적 기준)로 중국 다음으로 큰 비중을 차지하고 있어 상호 관세 부과로 인한 수출 감소 및 수익성 악화가 예상된다.

“확실한 것은 불확실성뿐이다” 관세정책에 대한 세계 경제 전망은 부정적

상호 관세를 포함한 트럼프 2기 정부의 통상 정책과 이에 따른 베트남 경제의 예상되는 영향은, 아니 세계경제에 예상되는 영향은 대체로 부정적이다. 상호 관세를 부과한 미국 경제에 대해서도 부정적인 의견이다. 비록 고율의 상호 관세가 시행되지는 않았지만, 보호무역주의적인 트럼프 2기 정부 정책 기조와 글로벌 경제의 불확실성이 커진 2025년 베트남 경제는 과연 어떤 모습일까.

베트남 관세청에 따르면, 2025년 1~4월 수출입은 1월을 제외하고, 모두 전년 동월 대비 두 자릿수 증가한 것으로 파악된다. 1~4월 누적 금액 기준으로, 수출은 12.8%, 수입은 18.4% 증가했다. 5월 전기(1~15일)의 경우 수출 총액은 168억달러를 넘어 2024년 동기 대비 13.3% 증가했다. 특히 컴퓨터·전자 제품 및 부품은 38.3% 증가했다. 수입의 경우 전년 동기 대비 17.4% 증가했다. 각국 주요 항구 선적 자료를 분석한 글로벌 경제·산업 통계 제공 업체 CEIC의 자료에 따르면, 베트남의 해외 선적은 4월 초 이후 작년을 상회하는 수준이다. 4월 베트남의 수출액은 전년 동월 대비 20% 가까이 증가했다. 다만 글로벌 경제 모멘텀이 견조한 것에 따른 것이라기보다는 미국의 관세 인상을 가정한 기업이 수출을 앞당긴 것으로 CEIC는 추측하고 있다.

FDI 유입은 전년 대비 증가했다. 베트남 통계청에 따르면, 1분기 베트남으로 등록 기준 FDI 유입은 101억달러 수준으로 전년 동기 대비 34.7% 증가했다. 실현 기준 FDI 또한 전년 동기 대비 7.2% 증가했다. 같은 기간 베트남 경제성장률(GDP 증가율)은 6.9%를 기록했다. 제조업, 건설업을 포함한 이차산업이 7.4%, 서비스업이 7.7% 성장한 결과다. 산업 생산지수(IIP·index of industrial production)2)는 전년 동기 대비 7.8% 상승했다. 시장 철수 기업이 7% 증가한 반면 신규 설립 및 영업 재개 기업은 18.6% 증가했다. 즉, 지표상으로는 ‘아직은’ 성장을 이어가고 있는 베트남이다.

“확실한 것은 불확실성뿐이다(Nothing Is Certain but Uncertainty).” 미국 ‘타임’이 4월 11일 게재한 기사 제목으로, 4월 2일 상호 관세 발표 이후 1주일 만에 상호 관세를 유예한 것을 빗댄 것이다. 이후에도 트럼프 정부는 대중국 관세를 145%까지 인상한 후 5월 12일 30%까지 낮췄으며 5월 중순에는 향후 2~3주 내 새로운 세율을 통보할 것을 밝혔다.

최근에는 상호 관세에서 제외된 스마트폰에 대해 25%의 관세를, 기존 20%의 상호 관세가 부과된 EU 대상으로 50% 관세를 발표하는 등 상호 관세 정책 방향의 불확실성을 더하고 있다. 이에 더해 상호 관세 계산식의 단순성과 현실과 괴리와 같은 비판, 상호 관세 발표가 불 지핀 반트럼프 시위, 상호 관세에 따른 해외 진출 미국 기업의 피해와 국내 인플레이션, 소비 및 후생 감소 가능성 등 미국 경쟁력 약화라는 부작용이 우려돼 상호 관세 자체의 불확실성도 대두된다. 확실한 것은 영국의 경제학자 존 메이너드 케인스의 명언처럼 장기적으로 우리는 모두 죽으며(in the long run we are all dead), 세계경제의 불확실성이 커졌다는 것뿐이다.

베트남의 공급망 안정화를 위한 한국과의 공동 협력 전략

베트남 정부는 상호 관세 부과 발표 전부터 협상을 준비하고 대응했다. 대미 무역 흑자 축소를 위해 미국산 수입품 관세 인하, 우회 수출 단속 강화, 지식 재산권 문제 해결 등 조치를 실시한다고 밝혔다. 베트남 권력 1위인 또럼(To Lam) 당서기장은 상호 관세 부과 직후 트럼프 대통령과 통화해 양국 우호 관계 지속, 미국산 상품 수입 확대 및 관세 철폐, 상호 관세 연기를 위한 조속한 협상 개시 등을 제안했다. 총리와 부총리, 기업인 특사단 등이 미국과 상호 무역협정을 체결하기 위해 전방위로 노력하고 있으며 미국 스페이스X의 베트남 내 서비스를 허용하고 트럼프 일가의 골프장 및 호텔 프로젝트 개발 추진에 호혜적 태도를 보이고 있다. 5월 19~22일 베트남은 미국과 2차 무역 협상을 진행했는데, 자세한 내용은 밝혀지지 않았으나 양측이 실질적 진전을 이룬 성공적 협상으로 평가되고 있다.

베트남의 이러한 노력이 지속되는 동안 미국 상무부는 베트남을 포함한 동남아 4개국의 태양광 제품에 대해 최고 3500%의 관세를 부과했다. 중국의 보조금을 받아 생산, 미국 시장을 교란했다는 것이 그 이유다. 이처럼 상호 관세를 포함한 트럼프 정부의 통상 정책은 중국산 제품뿐 아니라 중간재까지 고려하는 것으로 보여 향후 중국과 연계된 공급망에 대한 제재가 이뤄질 수도 있다. 글로벌 공급망 전반에 심대한 불확실성을 야기할 수 있다.

대표적 생산 기지로 글로벌 가치 사슬에 참여하고 있지만 지원 산업 발전이 더뎌 원료·중간재의 중국 의존도가 높은 베트남은 당장 어려움이 더해질 수 있다. 그러나 ‘대나무 외교’3)로 유명한 베트남 입장에서 그간 경제, 특히 수입 측면에서 중국 의존도를 완화할 수 있는 전환점이 될 수 있다.

베트남 정부가 공급망 안정화를 위해 중국 의존도 완화와 수입선 다각화 전략을 추진할 때 한국산 소부장(소재·부품·장비)이 중국산을 대체할 수 있도록 노력할 필요가 있다. 한국 또한 소부장 산업의 수출입 모두 중국 의존도가 높은데(최대 수출입국), 공급망 안정화를 위해 수입선 다각화를 진행할 수 있는 베트남과 협력을 통해 한국 소부장 산업의 시장 다각화도 누릴 수 있다. 베트남의 대미 수출 집중 완화에도 협력할 필요가 있다. 수출 시장의 여건 변동에 따른 리스크 관리 차원에서도 수출 시장 다각화가 필요하며 이때 한국의 과거 시장 개척 경험을 활용할 수 있을 것이다.

이러한 노력을 통해 생산을 위한 상류(upstream)공급망뿐 아니라 판매를 위한 하류(downstream)공급망도 다각화할 수 있을 것이다. 앞서 확인한 바와 같이 베트남의 수출 부가가치에서 차지하는 한국의 비중이 베트남 자국, 중국 다음으로 높은 상황에서 베트남의 중국 의존도 완화와 수입선 다각화 전략에 양국이 힘을 합쳐 베트남 수출에서 차지하는 한국의 부가가치를 높일 뿐 아니라 수출 시장 다각화를 통해 베트남의 수출 부가가치, 나아가 이에 포함된 한국의 부가가치 상승으로 상생의 전략을 추구할 수 있을 것이다.

용어설명

- 1차이나 플러스 원 전략

중국에 의존하는 생산 및 공급망 구조에서 벗어나, 중국 외에 또 다른 국가(또는 국가들)를 추가해 생산 거점을 다변화하는 전략.

- 2산업생산지수 (IIP·index of industrial production)

한 나라의 산업 부문에서 일정 기간 동안 생산된 상품과 서비스의 총생산량 변동을 측정하는 통계 지표.

- 3대나무 외교

베트남이 외교에서 ‘대나무’의 특성을 비유적으로 활용해, 유연하면서도 강인하고 끈질기게 자국 이익과 주권을 지키는 외교 전략을 뜻한다.