통상 리포트

도널드 트럼프 미국 대통령 당선인이 내년 1월 2기 행정부를 출범한다. 과거 재임(2017년 1월~2021년 1월) 당시 보호무역주의를 앞세워, 자국 중심주의와 대(對)중국 견제를 강화해 온 트럼프 당선인은 2기에서도 이런 기조를 유지하거나 강화할 것으로 전망된다. 대중국 관세정책은 한국의 대미 수출 증가에 긍정적인 영향을 미치지만, 글로벌 공급망 변화는 한국 경제의 실질 국내총생산(GDP) 감소를 초래할 우려도 있다. 대외경제정책연구원(KIEP)은 미국의 통상 정책이 심각한 공급망 위기로 확대되지 않도록 국가 간 협력과 공조가 필요하다고 강조했다.

中 규제 이어지지만, 제삼국 간접 수출 꾸준히 늘어

트럼프 당선인은 과거 1~4차에 걸쳐 대중국 301조 관세 조치를 시행해 왔다. 중국에 대한 추가 관세는 7.5%에서 25%까지 올랐다. 바이든 정부는 트럼프 정부의 301조 관세를 한층 강화해 대중국 관세장벽을 높였다. 트럼프 정부 때보다는 품목 범위가 좁지만, 관세 부과 대상에서 빠져 있던 △핵심광물 △영구 자석 △의료용품 △STS 크레인에도 301조 관세를 부과했다. 또 이미 관세가 부과됐던 △배터리 △전기차 △반도체 △태양광 셀 △철강 △알루미늄 △일부 의료용품에는 관세를 강화했다.

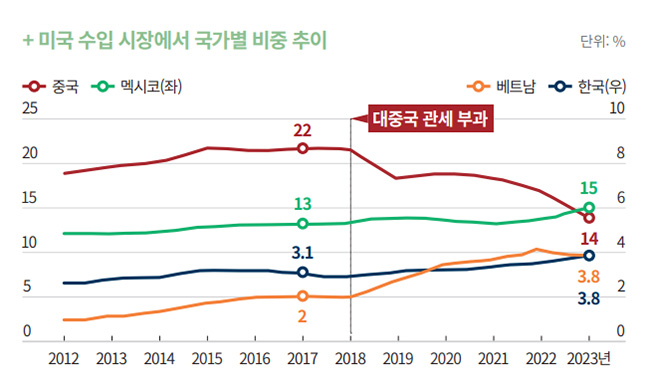

2018년 미국의 301조 대중국 관세 부과 이후 미국 수입 시장에서 중국 비중은 2017년 22%에서 2023년 14%로 감소했다. 같은 기간 한국은 3.1%에서 3.8%로, 멕시코와 베트남은 각각 13%에서 15%, 2%에서 3.8%로 증가했다.

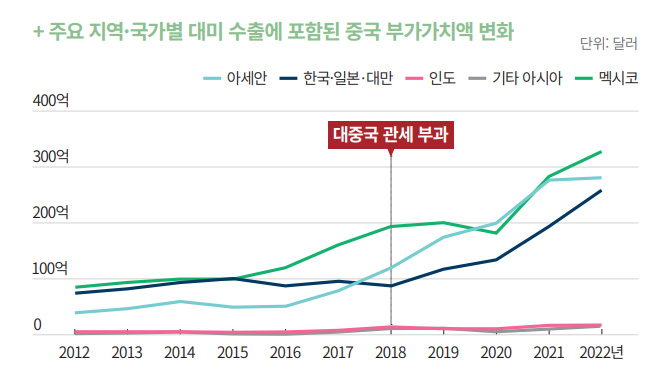

그러나 제삼국을 통한 중국의 대미 간접 수출은 여전히 높은 증가세를 보였다. 수출 금액을 기준으로 볼 때, 제삼국의 산업별 대미 수출액에 포함된 중국 부가가치액은 매년(2012~2022년) 평균 11.6%씩 증가했으며, 중국 부가가치액 비중도 매년 0.1%씩 증가했다. 특히 이 추세는 트럼프 정부의 관세 정책 이후 통계적으로 유의미하게 더 가팔라졌다.

국가별로 보면 특히 한국과 대만에서 2019년 이후 대미 수출에 포함된 중국 부가가치액과 비중이 평균보다 빠르게 상승했다. 주요한 간접 수출 경로로 지목되는 베트남도 빠른 증가세를 보였다.

美 관세정책, 韓 직간접 수출 모두에 타격

KIEP의 시나리오 분석에 따르면, 관세 부과로 인해 미국의 무역수지는 1715억~4974억달러 개선되나, 실질 GDP는 약 0.23~0.81% 감소할 수 있다. 소비자물가는 일방적 관세 부과 시 약 1.98~4.72%까지 상승하는 것으로 분석됐다.

앞선 트럼프 1기 정부의 대중국 관세정책 영향을 분석한 결과, △제삼국산으로 대체 △미국 수입업자 마진 축소 조정 △미국 개인 소비지출액에 비해 미미한 관세 부과 규모 △관세에 대한 환율 상쇄 효과 및 국제 통상 환경 불안에 따른 달러 강세 등으로 미국 내 수입 물가 상승 압력을 높이지는 않은 것으로 판단됐다.

다만, 보편 관세와 상호 관세 세율 인상은 수입국 전환 및 우회 수출의 효과를 저해하며, 미국 수입 업자의 마진 축소를 통한 대응 여력을 줄여 소비자가격에 전가되는 부담을 높일 가능성이 있다. 또 이미 강(强)달러 상황에서 추가적인 환율 절상 여지가 적고, 이는 트럼프 행정부의 약(弱)달러 정책에 배치되기 때문에 중국에만 관세를 부과했던 1기 정부 때보다 미국 내 물가 상승 압력이 더 커질 가능성이 있다.

미국 관세 정책은 한국의 직접 수출과 간접 수출 모두에 부정적인 영향을 미치는 것으로 분석됐다. 미국이 자유무역협정(FTA) 상대국인 한국에도 보편 관세를 10~20% 부과할 경우, 한국의 대미 수출액은 약 152억~304억달러 감소할 것으로 추정 된다. 또, 미국이 제삼국에 관세를 부과해 해당 국가의 대미 수출이 감소할 시, 한국산 중간재에 대한 수입도 47억~116억달러 감소할 것으로 분석된다. 상대국이 미국에 보복 관세를 부과함에 따라 미국의 수출이 줄면서 발생하는 한국산 중간재 수입은 약 6억~28억달러 감소할 것으로 추정된다.

미국의 보편 관세와 상호 관세 정책으로 한국의 실질 GDP는 경우에 따라 증가할 가능성도 있다. 미국이 한국을 제외하고 관세를 부과할 경우 한국의 실질 GDP는 약 0.12~0.24% 증가할 것으로 추정되며. 한국에도 관세를 부과하는 경우에는 0.04~0.09% 증가할 전망이다. 앞서 분석한 한국의 직간접 수출 효과에, 상대 가격 변화에 따른 한국산 수입 대체, 제삼국으로의 수출 전환까지 모두 고려했을 때 미국의 관세정책은 한국의 경제성장에 긍정적으로 작용할 가능성이 있다. 반면, 대미 수출이 감소하고 제삼국으로의 수출이 원활하지 않은 상황이 온다면 한국의 실질 GDP는 약 0.29~0.67% 감소할 것으로 추정된다.

美 추가 관세 FTA 상대국 향할지 주시해야

트럼프 1기 정부의 관세 부과에도 중국의 대미 간접 수출은 여전히 증가세를 보이며 미국의 대중국 견제는 복잡한 양상으로 진화하고 있다. 트럼프 2기 정부가 들어서면서 더 강한 대중 압박 수단을 내놓을 가능성에 대비해야 한다.

미국의 추가적인 관세 조치가 한국을 포함한 FTA상대국으로 확대 적용될 가능성도 주시해야 한다. 미국이 보편 관세를 FTA 체결국인 한국, 캐나다, 멕시코까지 확대 적용할 경우 미국의 무역수지 개선 효과는 약 535억~947억달러로 FTA 상대국을 제외했을 경우 기대할 수 있는 개선 효과인 2031억~4028억달러보다 작다. 같은 상황을 가정했을 때 미국 소비자물가 상승 압력은 4.72%까지 상승할 가능성이 있다.

미국의 일괄적인 보편 관세 부과는 미국의 수입품 간 상대 가격을 제한적으로 변화시키면서 한국 경제가 받게 될 타격도 제한적일 것으로 평가된다. 그러나 상호 보복 관세 부과 등 부정적 영향을 최소화하기 위해서는 △제삼국으로의 전환 수출 △내수로의 판매 촉진 방안 검토 등이 필요하다. 미국이 보편 관세를 FTA 체결국까지 확대 적용하지 않는 경우에도 무역 적자가 큰 품목에 국한해 일방주의적 조치를 할 가능성을 배제할 수 없기 때문에, 협상 전략을 사전에 마련할 필요가 있다.