② 더 특별한 통상

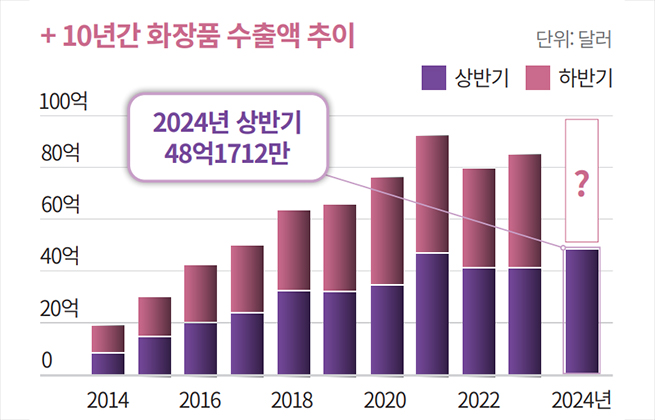

관세청에 따르면, 올해 상반기 우리나라의 화장품 수출액은 지난해 같은 기간 대비 18% 증가한 48억달러(약 6조 5352억원)에 달했다. 10년 전인 2014년 상반기(7억9000만 달러)의 여섯 배가 넘고, 기존 반기 수출액 최대치인 2021년 상반기(46억3000만달러)를 뛰어넘는 성과다. 이에 따라 올해 수출액이 사상 최초로 100억달러를 넘길 수 있을 것이라는 기대감도 커졌다. 상반기 화장품 수출액을 국가별로 보면 중국이 12억1000만달러로 가장 많았고, 그다음 미국(8억7000만달러), 일본(4억8000만달러)순이었다. 다만 중국 수출액은 전년 동기 대비 14.1% 줄어든 반면 미국은 61.1%, 일본은 21.5% 늘었다. 그동안 의존도가 지나치게 높았던 중국 비중이 줄어들고 대신 미국 비중이 늘어난 건 주목할 만한 변화다. 일본 시장에서는 2022년부터 한국 화장품이 로레알 등 글로벌 브랜드를 다수 보유한 프랑스를 제치고 화장품 수입액 점유율 1위를 차지하고 있다. 중소기업 ‘인디 브랜드’의 인기가 화장품 수출액 성장을 견인하고 있다는 점도 특징이다. 올해 1분기 중소기업의 화장품 수출액은 전년 동기 대비 30.1% 증가한 15억5000만 달러(약 2조1400억원)로 역대 1분기 중 최대를 기록했다. K뷰티가 세계시장에서 지속적으로 약진하기 위해서는 어떤 과제가 필요할까.

김주덕 성신여대 뷰티융합대학원장은 아직 국내 화장품 업계가 글로벌 시장에서 ‘롱런 브랜드’를 만들지 못했다고 지적하면서 “새롭고 신기한 걸 계속 제공하는 것도 좋지만, 기술력을 키우고 제품 만족도를 높여 계속해서 재구매로 이어지게 해야 한다. 전 세계적으로 한국의 이미지가 좋지만, 그것만 믿고 있으면 곤란하다”고 강조했다.

김 원장은 한국 화장품 산업 인력 양성의 일등 공신이다. 성균관대 화학공학과를 졸업하고 1988년 LG생활건강 화장품 연구소에 입사해 화장품과 본격적으로 인연을 맺은 그는 1993년 국내 최초로 대학(경북과학대)에 화장품학과를 개설했다. 2000년에는 역시 국내 최초로 대학원 과정(숙명여대)에 화장품학(향장미용학) 전공을 처음 만들었다. 2000년대 초 김 원장이 숙명여대에서 강의를 맡은 ‘화장품과 피부’ 교양과목에는 수강생이 1400명 가까이 몰리면서 큰 화제를 모으기도 했다. 김 원장을 8월 16일 서울 강북구에 있는 성신여대 뷰티융합대학원에서 만났다. 다음은 일문일답.

K뷰티의 약진이 지속되려면.

“새롭고 신기한 화장품을 계속 제공하는 것도 좋지만, 기술력을 키우고 제품 만족도를 높여 계속해서 재구매로 이어지게 해야 한다.”

기술력과 관련, 프랑스의 로레알과 일본의 시세이도 등 고가 브랜드와 국내 화장품 업체의 격차는 어디에서 비롯된다고 봐야 할까.

“아모레퍼시픽과 LG생활건강의 화장품 관련 연구원 수는 600명 내외다. 로레알의 경우에는 4000명이 넘고, 시세이도는 2000명이 훌쩍 넘는다. 국내 연구는 화장품의 성분과 처방(포뮬레이션)에 집중된 반면, 로레알과 시세이도는 기초연구에 많은 공을 들인다. 화장품 원료와 안전성, 피부흡수 관련 연구 등이 여기에 해당한다. 기초연구가 당장 돈이 되는 건 아니지만, 이 부문의 격차가 벌어지면 시간이 갈수록 기술력 격차를 따라잡기 힘들어진다.”

“그렇다. 우리나라에는 화장품 제조 업체와 판매사가 각각 약 4700개, 3만2000개에 달한다. 그런데 화장품은 원료 산업과 함께 성장해야 나중에 성장 폭을 더 넓힐 수 있다. 프랑스의 경우에는 화장품 전문 기업과 대학, 임상·연구 기관 등이 클러스터를 이뤄 서로 긴밀히 협력한다. 국내 화장품 업체는 아모레퍼시픽이나 LG생활건강 같은 대기업 외에는 R&D 투자가 쉽지 않다. 정부에서 화장품 R&D 분야를 과감하게 지원할 필요가 있다.”

인수합병(M&A)도 좋은 선택 아닐까.

“국내 화장품 중 최고 프리미엄 제품이 설화수(아모레퍼시픽)와 더후(LG생활건강)인데 미국이나 유럽에서는 아직 존재감이 미약하다. 미국이나 유럽에 새로 진출해 공장을 짓고 현지 인력을 고용해 경쟁하기엔 늦은 감이 있다. 그렇게 본다면 M&A는 바람직한 선택으로 보인다. 코스메카코리아가 지난해 미국 유기농 화장품 기업 잉글우드랩을 인수하면서 미국 시장에서 브랜드 인지도를 높이고, 현지 고객에게 맞춤형 제품을 공급할 수 있는 기반을 마련한 것이 좋은 선례가 됐다.”

코스메카코리아는 기초화장품의 제조자개발생산(ODM) 및 주문자상표부착생산(OEM) 제조를 전문으로 하는 업체다. 국내 최초 3중 기능성 BB크림(피부의 잡티나 결점을 가리고 피부 톤을 정돈해 주는 메이크업 제품)을 개발했다.

인공지능(AI) 등 첨단 기술 접목으로 기술 격차를 좁히는 방법은 없을까.

“화장품에 전자 기기(뷰티 디바이스)를 접목한 ‘뷰티 테크’가 전 세계적으로 주목받고 있다. 앞으로는 빅데이터 기반의 AI 진단 기술을 활용한 맞춤형 소량 생산으로 뷰티 산업의 중심이 이동할 가능성이 충분히 있다. 삼성전자나 LG전자가 화장품 업계 파트너십 형태로 관심을 가질 만한 분야라고 본다.”

다른 산업 분야와 마찬가지로 화장품 산업에서도 중국 기업의 성장이 가파르다.

“아직 우리와 기술 격차는 있다. 최근 화장품 산업에서 ESG(환경·사회·지배구조)와 안전성이 훨씬 중요해졌다. 기술력도 그렇고, 그런 부분에서 신뢰도 격차도 큰 편이다.”

상반기 수출 실적이 좋았는데도 중국 의존도가 떨어진 건 긍정적으로 볼 수 있을 것 같다.

“그렇긴 하지만 중국 시장도 포기할 수는 없다. 앞으로 중국 업체가 성장을 가속하면 동남아 시장에서도 국내 업체가 중국 업체와 경쟁 격화로 어려워질 수 있다. 중국이 따라오기 어려운 고가 화장품에 승부를 걸어야 한다. 그렇다고 만만하게 보고 덤비면 곤란하다. 아모레퍼시픽과 LG생활건강도 중국에 진출해 흑자를 내는 데 15년이 걸렸다.”