④ 더 특별한 통상

삼일PwC경영연구원이 지난 4월 펴낸 ‘K뷰티 산업의 변화’ 자료에 따르면, 2022년 기준 글로벌 화장품 시장 규모는 약 571조원이었다. 글로벌 화장품 시장은 2022~2027년 연평균 6% 성장해, 2027년 770조원에 달할 것으로 전망된다. 생활 방식 변화에 따른 화장품 사용 증가, 남성의 화장품·뷰티 제품 사용 증가 등이 높은 화장품 시장 성장률의 배경으로 언급되고 있다. 이 가운데 K뷰티 산업은 한류(韓流) 문화 콘텐츠 수출과 함께 성장하며 하나의 문화 콘텐츠로 자리 잡고 있다. 한류 이미지와 민간의 아이디어를 기반으로 단기간에 급속히 성장했으나, 글로벌 코스메틱 시장의 경쟁이 심화하는 시점에 K뷰티가 글로벌 시장을 선점하고 지속 성장하기 위해선 산업적 전략이 필요하다.

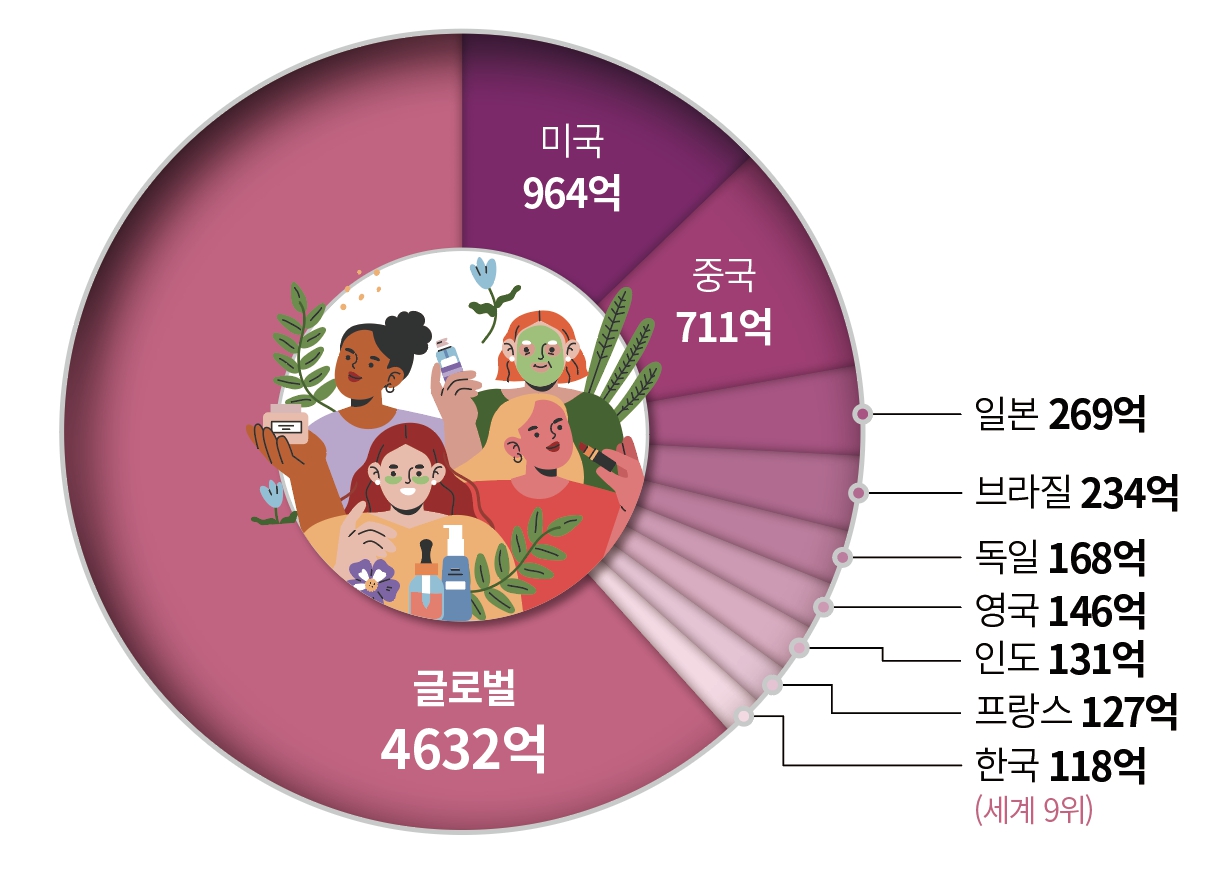

+ 주요국 화장품 시장 규모

韓, 화장품 수출 증가율 1위

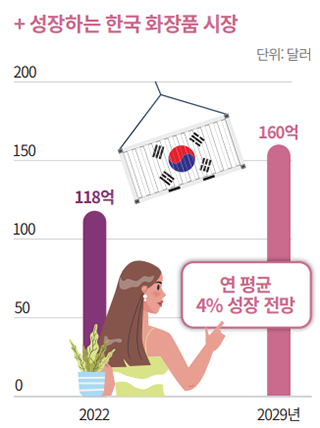

한국보건산업진흥원이 지난 4월 발행한 ‘2024 글로벌 보건 산업 시장 규모’에 따르면, 2022년 기준 미국 화장품 시장 규모는 964억달러였다. 국가별로 분류했을 때 전 세계에서 가장 큰 화장품 시장이다. 2018~2022년 미국 화장품 시장의 연평균 성장률은 5.0%였다. 2023~2029년 연평균 3.7% 성장할 것으로 전망된다. 2022년 기준으로 전 세계에서 두 번째로 큰 화장품 시장은 중국이다. 711억달러 규모다. 이어 일본 269억달러, 브라질 234억달러, 독일 168억달러, 영국 146억달러, 인도 131억 달러, 프랑스 127억달러 순이다. 한국 화장품 시장의 규모 는 118억달러로, 전 세계 9위를 차지한다. 2018~2022년 한국 화장품 시장은 연평균 1.5% 성장했으며, 2023~2029년 연평균 4.0% 성장할 것으로 전망된다.

한국은 화장품 수출국으로서는 2위로 평가된다. 세계무역 기구(WTO) 산하기관 국제무역센터(ITC)가 운영하는 트레이드맵(Trademap)에 따르면, 2023년 기준 한국은 화장품류인 HS3304(미용이나 메이크업용 제품류와 기초화장용 제품류, 매니큐어용 제품류, 페디큐어용 제품류) 제품을 두 번째로 많이 수출하는 국가로 나타났다. 프랑스가 119억 8906만달러로 수출 1위고, 한국이 71억8188만달러로 2위다. 이어 미국이 62억4929만달러로 3위다.

2014~2023년, HS3304 제품에 대한 글로벌 수출 증가율은 연평균 7%였다. 같은 기간 프랑스의 연평균 수출 증가율은 5%, 미국의 연평균 수출 증가율은 4%로 조사됐다. 한국의 연평균 수출 증가율은 18%에 달해 프랑스와 미국을 포함한 글로벌 수출 증가율을 훨씬 웃돈다. 한국의 수출 증가율은 글로벌 및 수출 상위 국가보다 상대적으로 높은 성장세로 평가할 수 있다. 그래프의 추세나 예측 기법을 활용할 때 이러한 성장세는 지속될 것으로 전망된다. 다만 지난해 우리나라 화장품의 온라인 해외 직접 판매액은 1조340억원을 기록하며 전년 대비 6.8% 감소했다. 지난해 한국의 화장품 온라인 해외 직접 구매액이 3229억원을 기록, 전년 대비 29% 증가한 것과 대비된다. 향후 온라인 해외 직접 판매 및 구매에 대한 국가 차원의 산업 전략이 요구되는 시점이다.

특히 국내 기준으로 화장품의 온라인 소매 판매 비중은 34.3%로, 전체 상품의 평균 온라인 소매 판매 비중(25.5%) 보다 8.8%포인트 높았다. 화장품은 온라인 판매 비중이 높기 때문에, 매출 상승을 목표로 한다면 온라인 마케팅 현황을 파악하고 온라인 판매 전략을 수립할 필요가 있다. 타제품에 비해 상대적으로 효과가 크다.

국가별 화장품 시장의 특성

유로모니터 발표 자료에 따르면, 2022년 미국 뷰티·퍼스널케어 시장 규모는 1106억7080만달러로 집계됐다. 미국은 최근 프리미엄 ‘더모코스메틱(Dermocosmetic)’ 제품이 높은 수요를 보이고 있다. 더모코스메틱은 피부 과학 (dermatology)과 화장품(cosmetic)이 합쳐진 단어로, 약국 전용 혹은 피부 전문가가 만든 화장품을 의미한다. 미국 시장을 공략하려면 효능·효과에 대한 과학적 근거 자료를 확보할 필요가 있다.

코트라 해외시장 뉴스에 따르면, 중국 화장품 시장은 2022년 기준 스킨케어 제품이 51.95%를 차지했다. 이어 구강용품이 10.44%, 헤어케어 제품이 9.07%, 색조 화장품 및 영유아 화장품이 5.81%를 각각 차지했다. 중국 소비자는 기초 화장품의 사용 비율이 높은 편에 속하는 반면, 스킨케어, 색조 화장품, 향수를 사용하는 비율은 상대적으로 낮은 편이다. 따라서 다양한 화장품에 대한 잠재적 수요가 높은 시장으로 분석된다. 2022년 기준 중국의 1인당 화장품 소비액은 55.9달러로, 세계 평균보다 낮은 편에 속한다.

최근 중국에선 화장품 전자상거래 플랫폼 간 경쟁이 갈수록 치열해지는 것으로 확인되고 있다. 2023년 상반기 중국 주요 화장품 전자상거래 플랫폼의 시장점유율을 살펴보면, 타오바오가 58%를 차지했다. 이어 틱톡이 33%, 징동이 9%의 시장점유율을 보인 것으로 나타났다. 코트라 해외시장 뉴스에 따르면 유럽에서 가장 인기 있는 제품군은 스킨케어 제품이었다. 스킨케어는 256억유로, 목욕 제품은 215억유로, 헤어 케어 제품은 157억유로, 향수 는 104억유로, 메이크업 제품은 115억유로의 시장 규모를 각각 갖고 있는 것으로 조사됐다. 코트라가 인용한 야노경제연구소의 발표 자료에 따르면, 일본 화장품 시장에선 2021년 기준 스킨케어 제품이 약 50%를 차지했다. 2021년 기준 스킨케어 제품의 시장 규모는 1조960억엔으로, 전년 대비 약 2.4% 성장했다. 2021년 기준 일본의 화장품 품목별 시장점유율을 살펴보면, 스킨 케어 제품이 47.9%, 헤어 케어 제품이 20.3%, 색조 화장품이 17%순으로 나타난다. 특히 일본의 한국 스킨케어 제품 수입량은 전체 수입량의 약 37.3%를 차지한다. 프랑스와 미국 수입량보다 많아, 한국의 스킨케어 제품 수요가 높은 것으로 평가된다.

국내 통계청에 따르면, 2022년 기준 국내 화장품 소매 판매액은 37조원을 기록했다. 전년 대비 7% 증가한 수치다. 국내 화장품 소비는 코로나19 이후 위축되었던 시장이 정상화됨에 따라, 소매 판매액이 팬데믹(pandemic·감염병 대유행) 이전 수준까지 회복된 것으로 평가되고 있다. 국내에서는 스트레스나 환경 변화 등으로 새치와 탈모 등 을 고민하는 젊은 소비자층이 증가하면서, 얼리 케어(early care) 제품에 대한 관심도가 높아지고 있다. 메조미디어가 지난해 발표한 국내 소비자 조사 자료에 따르면, 중저가 화장품 제품을 사용하는 소비자가 응답자의 58%, 고가 프리미엄을 사용하는 소비자가 42%다. 20대는 동영상 채널을 통해, 30~50대는 포털 사이트나 온라인 쇼핑몰에서 제품 정보를 습득하는 것으로 나타났다. 해당 설문조사에서 국내 소비자는 화장품을 구매할 때 효능과 효과를 가장 중요하게 생각한다고 답했다. 특히, 20대 소비자는 타 연령대에 비해 피부 타입의 적합성을 중요하게 고 려했다. 50대는 브랜드 및 제조사를 중요하게 생각하는 것으로 나타났다.

K뷰티 글로벌화에 대한 제언

화장품 산업의 기술 경쟁 패러다임은 시장 변화‧유행 중심에서 효능, 친환경‧지속 가능, 융‧복합, 초개인화 중심으로 변화하고 있다. 피부 마이크로바이옴(microbiome·미생물군 유전체) 분석 등 피부 과학 연구개발(R&D)이 확대되고 있다. 정보통신기술(ICT)과 바이오를 융‧복합한 새로운 유형의 서비스와 제품도 등장하고 있다. 개인 유전체‧피부 특성‧취향을 모두 반영한 소비자 맞춤 제작 비스포크(bespoke) 화장품도 나타난다. 맞춤형 제품의 대량생산으로 패러다임이 변화하는 셈이다.

특히 우리나라 화장품 산업은 인공지능(AI)‧빅데이터 등 화장품 산업과 결합 가능성이 큰 ICT 기술을 기반으로 뷰티 제품, 서비스 혁신이 더욱 가속화되고 있다. 한국은 ‘국가별 피부 특성 은행 사업(2011~2019)’을 통해 국가별 피부 데이터를 확보했고, 2021년부터 유전체 분석 기술과 결합한 맞춤형 화장품 개발 인프라를 구축하고 있다.

국내 화장품 산업은 선도 두 개 기업(아모레퍼시픽·LG생 활건강)이 생산의 약 60%를 점유해, 중소‧중견기업의 글 로벌 경쟁력 강화가 시급하다고 판단된다. 따라서 상대적으로 매출이 낮은 중소기업을 대상으로 한 전자상거래 지원 정책이 필요할 것으로 판단된다. 대외경제정책연구원 (KIEP) 자료에서 온라인 수출 지원 사업의 평균 효과를 살펴보면, 온라인 수출 경험이 상대적으로 적은 중소기업일수록 온라인 수출 지원 사업의 기대 효과가 더 크게 나타났다. 전자상거래를 활용한 온라인 수출 채널 다변화 전략이 중소기업의 해외시장 진출에 유의미한 결과를 가져다 줄 수 있다. 또 K뷰티는 높은 해외 원료 의존도를 보이고 있어 대응이 필요하다. 한국은 화장품 산업 생물 자원의 50% 이상을 중국에서 수입한다.

K뷰티는 미래 DX(Digital Transformation·디지털 전환) 뷰티 산업의 성장 가능성에 대비해야 할 필요도 있다. 코로나19로 인해 화장품 산업 성장이 제한적이었을 때 디지털 전환, 라이브커머스의 활용 등으로 시장 규모가 반등했다. 팬데믹 이후 온라인 산업은 고속 성장 중이다. 따라서 DX 코스메틱 인력 양성에 대한 지원이 더욱 필요한 시점이다. 데이터 산업·기술과 관련된 현장 중심의 융·복합 교육을 통해 데이터‧디지털 분야 미래 인력을 확보하고, 화장품 분야 미래 산업 트렌드를 선점할 시점이다. 예를 들어 경성대 화장품학과는 전공 커리큘럼 내에 DX 융·복합 과목을 네 과목 배치, DX 및 라이브커머스 대응 학습을 하고 있고, 이를 AI와 연동할 수 있는 커리큘럼을 만들어 미래 K뷰티 산업에 대비한 인력 양성을 하고 있다.