법률 전문가가 보는 통상

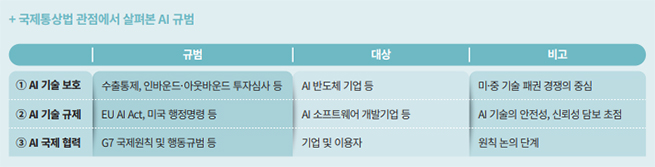

챗GPT는 전 세계에 인공지능(AI) 돌풍을 일으켰다. 특히 마이크로소프트(MS), 오픈AI 등 생성AI(Generative AI) 소프트웨어(SW) 개발 기업과 엔비디아 등 AI 반도체 기업에 대한 관심도 증폭되고, 각국도 AI 관련 법령을 속속 도입하고 있는 상황이다. AI 규범은 다양한 시각에서 분석할 수 있는 바, 이 지면에서는 기업의 교역과 투자에 대한 영향을 다루는 국제통상법 관점에서 세 가지 측면을 살펴보도록 하겠다.

AI 기술 보호│ 첫째는 AI 기술 보호 측면에서의 규범이다. AI를 구동하는 엔진 역할을 하는 AI 반도체를 중심으로 한 AI 가치 사슬의 전단(upstream)이 주로 해당한다. 현재 미·중 기술 패권 경쟁의 핵심에 존재하고 있어 미국은 중국을 상대로 AI반도체의 기술 우위를 유지하기 위해 수출 통제,투자 심사 등의 법적 규범을 강화해 나가고 있다.수출 통제 관련, 미국은 2022년 및 2023년 두 차례 수출 통제 규정(EAR)을 대폭 개정해 AI에 사용되는 칩 및 장비가 중국에 수출되지 못하도록 했다.

또한 미국 기업을 대상으로 한 외국인 투자 심사를 강화해, 2022년 9월 15일 발동된 행정명령 14083호를 통해, 미국 외국인투자위원회(CIFIUS)가 외국 기업에 의한 미국 투자 심사 시 고려할 국가 안보 요소 중 하나로 AI를 포함했다. 마지막으로 2023년 8월 9일 미국 기업에 의한 해외투자를 심사하는 행정명령 14105호를 발동해, 중국 등 우려국에 AI 관련 투자를 금지하거나 사전 신고토록 했다. 미국 외에도 일본, 네덜란드도 AI 반도체 관련 수출 통제에 동참해 자국 법을 개정했으며, 유럽연합(EU) 집행위원회는 2024년 1월 AI 등에 대한 인바운드(inbound) 투자 심사를 강화하는 법안을 발표했다.

AI 기술 규제│둘째, AI 기술 규제 측면에서의 규범이다. 이용자와 맞닿아 있는 AI 전체 가치 사슬의후단(downstream)이 주로 해당하는데, AI 소프트웨어 개발 기업에 대한 규제 규범이 형성 중에있다. EU 집행위원회는 AI에 관한 포괄적인 법안(AI Act)을 2021년 4월 발의했는데, AI가 만들어내는 위험을 관리하기 위해 개별 기업에 대한 엄격한 규제를 가하는 동 법안은 2023년 12월 의회, 이사회, 집행위 간 삼자 합의됐고 2026년 시행될 것으로 예상된다. 미국도 2023년 10월 조 바이든 대통령이 AI를 규제하는 첫 행정명령(ExecutiveOrder on the Safe, Secure and TrustworthyDevelopment and Use of AI)을 발표해, AI 개발자는 안전성 평가를 의무화하고 시험 결과를 정부에 보고해야 한다는 내용을 담았다.

AI 국제 협력│셋째, AI 국제 협력 측면에서의 규범이다. AI 개발 원칙에 대한 논의가 주요 7개국(G7), 경제협력개발기구(OECD), 주요 20개국(G20) 등에서 이뤄지고 있다. 특히 2023년 일본 히로시마에서 열린 G7에서는 AI 개발 기업에 대한 국제 지침(guiding principles)과 이용자에 대한 행동 규범(code of conduct)에 합의했다. 또한ISO·IEC 등 국제표준기구에서 AI 표준을 제정하려는 노력이 이뤄지고 있다. 미·EU 통상기술위원회(TTC) 등에서는 AI 공동 로드맵(Joint Roadmapfor Trustworthy AI and Risk Management) 등을 통해 미국과 EU의 AI 규제 조화 노력도 진행 중이다.

AI 기술 보호 규범이 수출 기업에 미치는 영향

국제통상법의 시각에서는 이러한 법령이 미국과EU에 수출하거나 투자하는 기업에 어떠한 영향을 미치는지를 살피게 된다. AI 기술 보호 규범의 경우, AI 메모리 반도체를 생산하는 삼성전자와 SK하이닉스 등에 미치는 영향이 중요한데, 두기업은 통상 협상을 통해 2023년 10월 미 상무부로부터 ‘검증된 최종 사용자(Validated end user)’지위를 받아, 현지 관련 중국 공장을 안정적으로 운영하고 있다.

AI 기술 규제 규범의 경우, 과거 2018년 EU는 GDPR(Global Data ProtectionRegulation·일반 개인 정보 보호법)을 시행하면서 위반 시 높은 과태료를 부과함에 따라 EU에서 활동하는 전 세계 기업에 부담을 주어, 동 법률이 국제통상법 현안으로 다뤄진 바 있다. 금번 포괄적인EU AI Act도 위험 관리에 대한 엄격한 규제(최대3500만유로·약 515억원)로 인해 제2의 GDPR로 작용할 가능성이 있다. 미국 행정명령의 AI 모델안전성 평가 의무화는 미국 기업의 AI를 이용하는 외국 기업도 적용 대상으로 하는바, 이러한 각국의 법규범들이 한국의 태동하는 AI 스타트업에 교역 장벽으로 작용하지 않도록 관련 법규범의 발전을 모니터링하고 협의해 나갈 필요가 있다. AI국제 협력 분야에서도 논의에서 소외되지 않고 룰세팅 단계에서 적극적 입장을 개진해야 한다.

4월 4일 후세인 나우바(Hussein Nowbar) 마이크로소프트(MS) 최고법률책임자(CLO·Chief LegalOfficer)가 한국을 방문해, 고려대에서 AI 주제로 강의하면서 AI 반도체 구매자이자 AI 소프트웨어 기업의 선두 주자로서 MS가 바라보는 AI 규범에 대해 설명한 바 있다. 한국 정부와 기업, 학계도 한국이 가진 AI 반도체 칩 제조 기반과 혁신적인SW 신규 업체들의 가치 사슬이 잘 연계되고 성장할 수 있게 AI 규범이 작동하도록 노력할 필요가 있다.